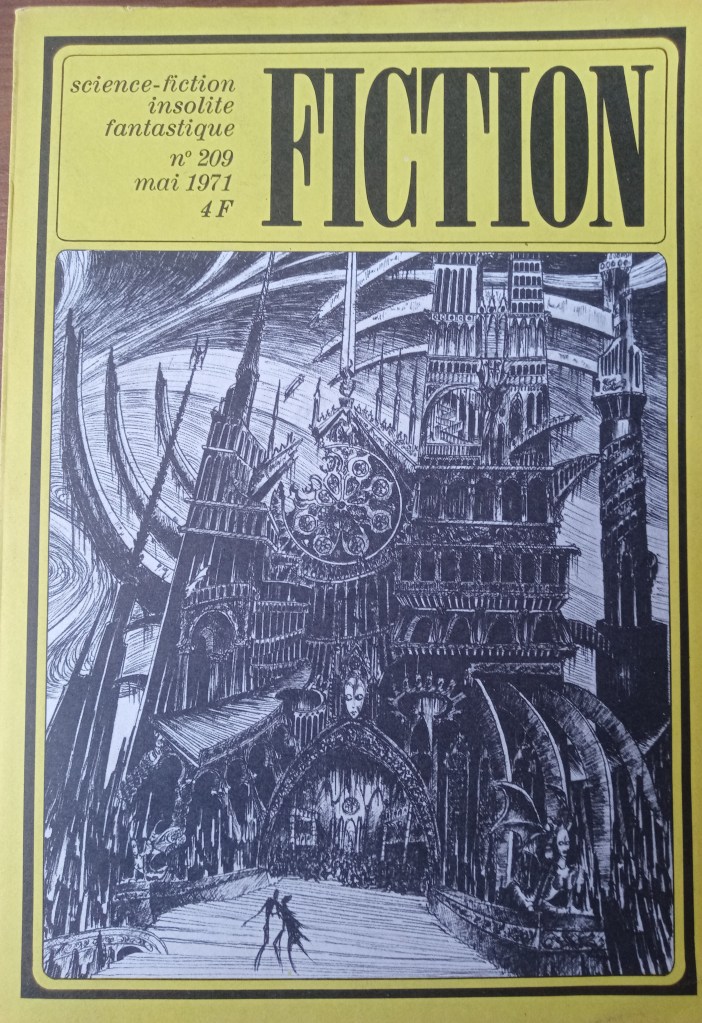

Alors le plan, normalement, c’était pas la reprise des Fiction, en tout cas pas dans l’immédiat. Sauf que bon, vous-mêmes vous savez, c’est pas forcément la joie absolue, ces dernières semaines. Et si je n’ai absolument pas l’intention de totalement me laisser abattre, je sais aussi pertinemment quand mon niveau d’énergie et de motivation n’est pas assez haut pour me consacrer à de gros morceaux de littérature dans lesquels je risquerais de me noyer et de perdre beaucoup de temps. Alors je me suis dit que plutôt que de me prévoir de trop gros repas de mots, j’allais grignoter. Des p’tits bouts plus digestes et gourmands. Ni une ni deux, j’ai pris ma pile de belles et vieilles revues, et j’ai regardé les sommaires, en quête de noms de confiance, histoire d’être vraiment à l’aise. Puis dans la petite pile subséquente à ce premier tri où on pouvait trouver pêlemêle Theodore Sturgeon, Miriam Allen DeFord, John Brunner ou Clifford Simak, j’ai tiré au sort. Et pouf, nous y voilà.

Et maintenant que j’ai bien mangé, voilà mon p’tit compte-rendu qui va bien.

Destins en chaîne, Poul Anderson

Décidemment, Poul Anderson est un auteur bien plus intéressant que tout ce que j’avais pu imaginer jusque là à partir des rares bribes d’information passées à ma portée. Nous avons ici une très riche nouvelle tournant autour de la sociologie et des traitements des troubles mentaux, formatée d’une façon extrêmement efficace. L’auteur y explore avec précision, exigence et juste ce qu’il faut de malice des hypothèses scientifiques et politiques franchement surprenantes, et, encore une fois, spectaculairement modernes. Alors on appréciera ou non les jugements moraux qui sous-tendent ces hypothèses et ce que semble en dire l’auteur, mais franchement, je suis assez estomaqué de la pertinence de la plupart des réflexions de l’auteur, qui comme pour les nouvelles précédentes que j’ai eu la chance de lire, sont équilibrées avec une certaine magnanimité. Moi qui avant de le découvrir pensait trouver en cet auteur un exemple un peu triste de vieil auteur à oublier pour ses réflexes et valeurs daté·e·s, je dois dire que chacun de ses textes courts me donne un peu plus envie de creuser sa bibliographie. J’ai peut-être simplement eu beaucoup de chance jusqu’ici, mais j’en suis très content.

La négociation, Pierre Christin

Un texte assez surprenant pour ce qu’il a de très prosaïque et de frontal ; on est pas là pour faire des phrases ou dans la subtilité. L’auteur y a une idée, et il la développe sans fioritures, avec ce que ça suggère de sobriété et d’efficacité, comme ce que ça peut impliquer de manque de finesse. Et du coup, on se retrouve fort logiquement avec une nouvelle un peu ambivalente à mes yeux : conceptuellement, il y a de bonnes voire très bonnes choses, mais formellement, ça manque quand même cruellement de fantaisie, tout comme thématiquement c’est assez frais et singulier tout en étant assez crépusculaire. C’est très déstabilisant, en fait, ce récit politique de space opera extrêmement pragmatique, qui nous raconte des choses assez flamboyantes sans la moindre volonté de panache ou d’efforts de spectaculaire ; je suis arrivé au bout à la fois repu et sur ma faim. Tout était dit, et en même temps, j’avais l’impression lancinante qu’il manquait quelque chose pour pleinement me satisfaire.

Et je me demande si d’une certaine façon, ce n’était pas fait exprès. Je crois que c’était très bien parce que c’était volontairement écrit d’une manière déprimante, désabusée à en crever, collant parfaitement à l’ambiance poisseuse de cette humanité décadente dans sa domination du cosmos. Confusant, mais quand même satisfaisant ; c’est pas banal, comme sentiment.

Les guetteuses, Thomas Owen

Je ne suis pas complètement sûr d’avoir compris ce texte. C’est sans doute dû au malaise qui m’a parcouru tout le long de sa courte lecture, le ton du récit étant emprunt de sentiments malsains et d’implicites profondément gênants, notamment d’un fond de misogynie assez abject. Sauf qu’on est dans une nouvelle fantastique à chute, et que cette dernière projette sur les paragraphes qui l’ont précédés une ombre nouvelle, renversant peut-être toute la signification de tous les éléments présentés jusque là par l’auteur. Il est possible que le travail de Thomas Owen ici soit assez fort et bien intentionné, quoique ambigu, dans le genre Lolita en moins frontal, ou simplement maladroit et trop cryptique pour afficher ses mauvaises intentions avec honnêteté.

Je vais préférer la première option, par souci de tranquillité d’esprit, et surtout en gage de la politique éditoriale que je connais de Fiction jusqu’ici, ça me paraît plus cohérent.

Coupe sombre, John Brunner

C’est rigolo de voir comme certain·e·s auteurices ont leurs petites obsessions, qui traversent toutes leurs œuvres, d’une manière ou d’une autre, et de façon si systématique que même avec une connaissance limité de leur bibliographie, on peut les pointer du doigt avec pertinence. John Brunner, clairement, faisait une fixette sur l’idée de la surpopulation. Alors est-ce que ce Nobody Axed You (en vo, incroyable titre génialement polysémique et de fait intraduisible) était un travail préparatoire conscient ou non pour le formidable Tous à Zanzibar ou non, je ne peux rien affirmer avec certitude. En considérant les dates, la nouvelle qui nous concerne pré-datant forcément la publication du roman en 1972, je pense quand même que oui ; il y a à minima une connexion thématique et narrative entre les deux récits. On retrouve cette idée d’un monde surpeuplé, violent et hyper-televisé, cette fois ci avec une approche beaucoup plus resserrée et focalisée de manière interne, suivant un personnage complètement lavé du cerveau par son environnement et les pressions sociales qui en découlent.

Et bien entendu, c’est absolument brillant. Alors d’abord parce que c’est Brunner, et que maintenant, quand même, je crois saisir un peu ses principes et ses valeurs, ce qui me donne a priori une clé de lecture favorable de ses textes ; mais aussi et surtout parce que c’est très fort de réussir à nous donner autant d’infos et d’éléments de world-building dans un si petit espace sans trop paraître didactique. Comme c’est hyper balaise de parvenir à tout nous raconter à la première personne avec tout à la fois l’empathie et le recul nécessaires pour que le récit fasse intégralement sens sans sombrer dans la complaisance avec les agissements infects de notre protagoniste : on a à la fois le dégoût et la pitié sans que les deux sentiments ne se télescopent.

John Brunner, la grande classe, décidemment.

[Complément d’informations :

On commence avec la revue des livres, et l’avis de Denis Philippe sur Les seigneurs de la guerre, de Gérard Klein. Longue mais éclairante intro sur le parcours d’éditeur de Klein, notant qu’il cumule ici cette casquette avec celle d’auteur. Ce qui pourrait prêter à rire, au dire du chroniqueur, puisqu’apparemment Klein jusque là n’avait pas édité de plume francophone au prétexte d’un manque de manuscrits de qualité : l’ironie est vite évitée puisqu’apparemment, le texte est excellent, alors on pardonne. Je regrette d’emblée que la louange s’accompagne directement d’une comparaison : c’est bien parce que c’est très « américain ». Si l’auteur de la chronique ajoute une dose d’analyse louant l’efficacité de Klein en introduction de son texte à laquelle je ne peux que souscrire, j’avoue que lier ce mérite à un héritage « Van Vogtien » me laisse quelque peu dubitatif ; j’ai du mal à voir quand et comment on aurait décidé que l’efficacité serait un mérite purement américain dans le monde la SF. Cette chronique est étrange, à vrai dire. Les compliments s’enchaînent, dans un déluge de références intertextuelles, mais peu de chose sont réellement dites du texte en lui-même, ou ne sonnent que comme des constats dépassionnés. Si j’étais de mauvais esprit, je pourrais songer que cette critique a été écrite à l’envers, pour ne pas froisser ni paraître trop flagorneuse ; érigeant les caractéristiques les plus neutres du roman en qualités afin de ne déborder d’aucun côté. Ça ne donne pas très envie.

Ensuite, Jean-Pierre Andrevon nous parle de La grande peur de 1989, de Max Gallo, réédition d’un ouvrage de fiction prospective datant de 1966 : on est pas dans de la science fiction, on est dans de la projection historique sérieuse. Je pourrais faire preuve d’ironie, mais en vrai, je pense qu’il y a une vraie différence, surtout quand on parle d’un historien de profession. Ceci étant dit, le chroniqueur nous livrant avant tout un résumé des événements du récit et de la manière dont ils se déroulent, il me parait compliqué d’appréhender la qualité de ce dernier sans le lire directement. Et puisque Max Gallo semble avoir choisi de narrer les trajectoires des grands axes de son uchronique futur au travers de destins individuels, je suis poussé à penser que finalement, on est peut-être plus dans la science fiction qu’autre chose. Simplement, une science-fiction s’appuyant sur des connaissances spécifiques plus rares que celles habituellement déployées par les auteurices plus « classiques ». Je crains que cet ouvrage ait cruellement vieilli.

Martine Thomé nous parle maintenant d’un ouvrage de Francis Didelot sobrement titré Le truc. La chronique est courte, et pour cause, le bouquin a l’air salement poujadiste et assez nul, sous des couverts d’un humour daté et probablement poussif. Je crois que je ne rate rien.

Mais qu’à cela ne tienne, la chroniqueuse garde le stylo et enchaine avec Percy, de Raymond Hitchcock. On parle d’un roman humoristique à propos d’un homme bénéficiaire d’une greffe du pénis souhaitant rencontrer son donneur. Apparemment, c’est british, donc pas trop potache, voire même un peu touchant. Je suis dubitatif, mais pourquoi pas, après tout.

Place aux films ! Retour de Jean-Pierre Andrevon pour nous parler de L’Alliance, de Christian de Chalonge. Et un peu déçu par son travail de chroniqueur, ici, pour une fois. Il n’a pas grand chose à nous raconter en dehors de l’intrigue du film et galère pour une fois à trouver des éléments d’accroche aussi intéressants qu’à son habitude. J’en conclue que si le film en question n’a pas atteint à la postérité, ce n’est sans doute pas pour rien. On avance, donc.

Au tour d’Alain Garsault de nous parler de Hypnose, la folie du massacre, de Paul Maxwell, donc. Et les termes employés n’ont beau pas être trop méchants, le fond est sans appel, ç’a l’air aussi daté que joyeusement naze. On passe sans scrupules.

On passe donc à ILS…, de Jean-Daniel Simon. Pas plus de chance ici, il semblerait que ce soit une mauvaise adaptation d’un roman complexe, où tous les mauvais choix ont été faits. Au moins, j’aurais pas à me casser la tête pour faire la recension de ces recensions.

On enchaîne donc, toujours avec Alain Garsault, par Le Baron Vampire, de Mel Welles, dont le titre original est la isla de la muerte. (La mort en espagnol.) Fun fact : dans ce film où les antagonistes sont entre autres des plantes carnivores, le méchant est interprété par celui qui réalise le film, celui là même qui a joué dans la première version cinéma de La petite boutique des horreurs. Notre monde est tout petit (et n’a pas trop de soucis avec le concept de propriété intellectuelle, apparemment). Et apparemment, nul besoin d’en rajouter. Je commencer à me demander si le nombre de chroniques signées d’Alain Garsault ne serait pas le signe d’un critique desesperé d’avoir une seule recension positive à écrire qui court après les séances, sans succès.

Mais finissons en finalement, avec Premier amour version infernale, de Susumu Hani. Qui semble lui avoir plu, mais pas assez pour vraiment nous livrer de détails ou de sentiments un tant soit peu verbalisés. On ne va guère plus loin que le constat sur les caractéristiques évidentes du métrage. Frustrant. Pas une grande revue des films, ce mois-ci.

Passons donc à la TV, on aura peut-être plus de chance. Jean-Pierre Andrevon est de nouveau présent pour nous parler de deux films de SF diffusés à la télé : De la terre à la lune, de Byron Haskin, et Le dernier rivage, de Stanley Kramer.

Andrevon commence, avec une élégance féroce, par tailler un costard au premier, tout en balançant quelques jolies balles perdues à Jules Verne, dont le métrage prétend faire l’adaptation. Et le fait mal, donc, aux dires du critique, auquel j’aurais tendance à faire confiance. Et par égard à la mémoire des participants à cette malheureuse aventure cinématographique sans réel héritage, je vais taire la plupart de ses commentaires acerbes. Sachez juste qu’il ne retient pas les coups, et qu’il les porte avec style. Oulah que ce film a l’air mauvais.

Passons plutôt au second, qui m’intéresse déjà plus, parce que son nom m’est familier, grâce à une recension parue dans le Fiction n°206, à propos de la version littéraire qui l’a fait naître, et qui apparemment, est moins connue que son adaptation. Encore une fois, notre monde est tout petit.

Une recension pas plus douce dans ses constats que celle à propos du roman, mais complémentaire dans les éléments qu’elle nous fournit pour comprendre exactement ce qu’Andrevon leur reproche ; c’est hyper intéressant, avec le luxe du recul. Et j’en retire que le critique a sans doute raison : si ces œuvres ne sont pas nécessairement les plus formellement aboutis ou les plus artistiquement réjouissantes, elles révèlent de leur époque une terreur du nucléaire palpable et foncièrement utile. Si la manière dont le message est délivré n’est pas forcément renversante, il faut saluer la pertinence de ce qu’elle recouvre.

Pour finir cette section, Andrevon, apparemment intenable dans ce numéro, nous propose un petit article titré La science-fiction sur le petit écran et à France-Culture. Qui est en fait un billet d’humeur tout à fait juste sur le traitement de la SF dans les médias dominants, souvent relégué à des émissions spéciales ni faites ni à faire où on prétend vouloir présenter exhaustivement le genre aux néophytes mais en y consacrant ni le temps ni l’énergie nécessaire, voire avec dégoût. Le constat n’est pas neuf, et les noms cités dans la diatribe d’Andrevon peuvent être je pense interchangés avec ceux d’aujourd’hui sans que cela ne change grand chose à ce qu’il y raconte. Les temps changent mais ne changent pas, décidemment.

En enfin, en conclusion, je crois pour la première fois à mes yeux, nous avons droit à une tribune libre, signée de Jacques Goimard. Qui est en fait une réponse circonstanciée à un courrier des lecteurs publié dans le n°205, que j’ai dû lire pour la circonstance, parce que j’aime bien faire les choses à fonds, surtout quand ça n’a aucune réelle importance.

En préambule, Goimard suggère d’un jour faire une étude littéraire poussée du courrier des lecteurs de Fiction – je me porte volontaire – estimant sans doute à raison qu’il a ses thèmes récurrents. Et l’un de ces thèmes, dans la petite liste qu’il dresse, est celui de la présence du politique dans les chroniques de la revue.

Et donc, cette tribune libre, dont Goimard prend la responsabilité en son seul nom, répond précisément au courrier de Mme Bedouret, regrettant que la rédaction soit restée muette sur le sujet qu’elle a évoqué, à savoir son hostilité à toute forme d’évocation des obédiences politiques des auteurices chroniqué·e·s dans Fiction.

Autant dire que je suis complètement du côté de Goimard et de ses arguments : avoir la couleur politique de celui ou celle qui a écrit le texte qu’on a sous les yeux ne peut qu’aider à sa compréhension et en parfaire l’appréhension ; avec certes quelques limites pour ce qui me concerne, tout de même, mais quand même. « Mieux connaître la SF, c’est un bon moyen pour mieux l’aimer », dit-il. C’est parfait.

Et s’il a l’élégance de ne pas noter que pour une revue qui pratique « le bourrage de crâne », le courrier des lecteurs est quand même très libre de s’exprimer à l’opposé total de la position de la revue de laquelle il se plaint, présentement, Goimard note quand même que la critique n’est pas la même démarche que la simple lecture ; qu’elle suggère un engagement et une recherche supplémentaire, ce qui oblige forcément à un positionnement plus rigoureux, qu’il soit conscient ou non. Sans aller jusqu’à dire que la lecture est inférieure à la critique, évidemment, juste que l’exercice n’est pas le même.

Bonne mise au point. Et avec ça, j’ai très envie de lire le n°208 de Fiction, où apparemment se déchaine, dans le courrier des lecteurs, le camp opposé à celui de Mme Bedouret et M Héricault. C’est sans fin. C’est formidable.]

Nan mais décidemment, le standard de qualité de cette revue, c’est vraiment quelque chose. Ma décision était encore une fois la bonne : c’est pratique de se connaître, mine de rien. Parce que du coup, non seulement j’ai passé un excellent moment de lecture, mais en plus ça m’a rechargé les batteries. Quel plaisir. Vive Fiction et la petite vingtaine de numéros qui me reste à éplucher. (RIP)

Au plaisir de vous recroiser.

En attendant, que votre avenir soit rempli d’étoiles. 😉