Fireball – Deep Purple

John Brunner, c’était vraiment quelqu’un.

Non, pardon. John Brunner, c’était quelqu’un.

Je vous ai déjà parlé ici de ce que j’appelle désormais avec un brin de mauvais esprit le « Syndrome Zelazny », nommé d’après mon parcours de lecture aussi chaotique que malheureux avec l’auteur en question ; c’est le phénomène selon lequel, parce que vous avez commencé la bibliographie d’eune auteurice par son chef d’œuvre, toutes vos subséquentes découvertes signées de son nom vous paraissent irrémédiablement fades, voire faibles, en comparaison.

Je crois aujourd’hui pouvoir dire que j’ai trouvé l’absolu contrepoint de ce syndrome, que j’appellerais beaucoup plus joyeusement, de fait, « Le Corollaire de Brunner ». Ça claque. Et ce serait donc l’idée formidable qu’après avoir commencé à lire eune auteurice, iel ne cesse de vous ébaubir un peu plus à chaque lecture. Sturgeon ou Simak auraient pu prétendre à cet honneur, mais ils ont joué de malchance, je le crains. Tout comme d’autres auteurices qui ne me viennent pas à l’esprit à l’instant, ou qui n’auraient simplement pas déclenché une tempête similaire dans mes synapses avec la même puissance. C’est complètement injuste, et il y a là un biais dont je n’ai que trop conscience ; au delà du fait que les auteurs que j’ai cités étaient des mecs blancs probablement cishet, ils ont l’avantage d’être morts et de venir d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître : leur modernité m’apparaît sous un jour infiniment plus lumineux et flatteur. Étant moi-même un mec cishet blanc relativement privilégié dans mon parcours de vie tachant d’être un allié pas trop nul, je crois que lire des types originaires d’une période où il était sans doute plus facile d’être conservateur que progressiste selon nos standards actuels être des quasi parangons de vertu littéraire me parle beaucoup plus. Sans compter que ces trois exemples bien précis sont aussi ceux d’écrivains d’exception, ça aide forcément.

Elle est longue, cette intro, mais elle me parait indispensable pour contextualiser correctement l’ampleur de la baffe que je viens – à nouveau – de me prendre, une baffe, donc, signée Brunner©.

Aussi surprenant et innatendu que ça puisse paraître, je crois bien que je viens de lire mon roman préféré de l’auteur.

Oui, parfaitement. Au dessus de Tous à Zanzibar. Au dessus de La ville est un échiquier. Au dessus de Sur l’onde de choc. Oui oui.

Alors qu’on est à peine dans de la science-fiction.

J’en reviens pas moi-même. Et il va falloir que je vous explique pourquoi.

Y a du boulot, cessons de trainer.

Mark Hanwell est un type relativement ordinaire. Aussi ordinaire qu’un type qui débarque à Londres, sur le retour d’un voyage en Espagne où il a assisté un écrivain érotique à écrire certains de ses futurs manuscrits, à la recherche d’une certaine Louisa, seule femme ayant fait preuve à son encontre d’un intérêt trop rare dans sa vie déprimante. Et ce type ordinaire, au cours de cette recherche, va faire des rencontres. Certaines positives, d’autres beaucoup moins. Et ces rencontres négatives vont affecter sa vie d’une façon radicale.

Notez bien que je ne suis pas absolument certain des éléments premiers de cette intrigue, le récit n’est pas totalement clair à ce sujet : l’auteur érotique nommé Hairy Harry est une figure tutélaire nébuleuse de notre héros, lui ayant apparemment appris beaucoup de choses, mais sa présence dans le fil de l’intrigue est assez floue. L’important, et la première chose qui m’a frappé avec la manière dont John Brunner articule son récit, c’est qu’il ne nous donne initialement rien sur notre protagoniste. On arrive à Londres avec lui, sans rien savoir exactement de lui, en dehors de sa quête initiale et de ses premiers atermoiements, entre auto affliction et caractère un brin velléitaire.

Ce personnage, tout comme nous au début de ce roman, est, on peut le dire, complètement paumé. Et c’est, pour le moins, un choix extrêmement audacieux de la part de l’auteur : on doit lui faire confiance et passer les premiers chapitres en espérant capter au fur et à mesure de quoi ce roman parle exactement. Personnellement, étant assez client des romans à tiroirs où chaque nouvelle page est une occasion de comprendre passivement les tenants et aboutissants de ce que je lis sans avoir à subir des paragraphes entiers d’info dump et de world-building indigeste, j’ai de fait été immédiatement happé, captivé. Fasciné.

Si je ne savais pas vraiment à quelle sauce j’allais être mangé, j’étais positivement ravi de me sentir plongé dans le chaudron bouillonnant de cet auteur atypique, plongeant ponctuellement le doigt dans le bouillon pour en goûter les ingrédients.

Paie ta métaphore culinaire pétée.

N’empêche qu’il était bon, le bouillon. Avec une petite attaque gauchiste dans le goût, avec ce personnage respectueux des travailleuses du sexe, soucieux de ne pas paraître pour un sale raciste en se rendant dans des clubs à la clientèle, disons… pas blanche, avide d’en apprendre toujours plus sur des cultures n’ayant pas eu le luxe des mêmes privilèges que la sienne, et doué d’une certaine capacité d’introspection quant à son regard un peu lubrique mais pas trop sur les femmes qu’il croise. 1969, le roman, hein, pour référence. Alors oui, vous pourriez me dire, et vous auriez raison, que franchement, c’est le strict minimum, que la barre est au sol, et que ça vaut pas non plus le coup de s’extasier là dessus : on avait déjà des critiques établies et solides du male gaze ou du racisme dans un bon paquet d’œuvres écrites bien avant celle là, ne pas écrire un personnage qui est un total connard, même en 1969, c’était possible, et on n’a pas à lancer des fleurs au premier mec blanc qui se contente de ne pas être un trou du cul. Je le sais.

Mais.

Ayant lus, à ce jour, quand même, un bon paquet de bouquins de cette époque, et même certains contemporains, qui ne passaient pas du tout cette barre, et avec en plus une autosatisfaction assez abjecte au moindre signe du plus petit effort consenti faisant suite ou préambule à un contre-effort d’autant plus frustrant, je maintiens que John Brunner, ici, réussit quelque chose d’assez exceptionnel. Parce que ce roman, à un moment, pivote. Et quand il pivote, il fait pas semblant. Il fait même pas semblant du tout. Au contraire, il fait preuve d’une acuité, d’une précision, d’une rage et d’une modernité absolument exceptionnelles.

Ce roman, c’est avant tout le roman d’un type qui découvre une réalité dont il croyait avoir conscience, mais qui soudainement le submerge. D’une réalité contenant des multiples. Ce roman, c’est celui d’un homme blanc qui réalise l’ampleur de ses privilèges et de la lie dans laquelle doivent vivre cielles qui n’en sont pas bénéficiaires. Ce roman, c’est celui d’un homme qui apprend. Au travers d’une intrigue de polar aux accents fantastiques remarquablement ficelée et maline, John Brunner fait ici le procès frontal de la suprématie blanche et patriarcale avec la colère du juste. Oui, on tombe un peu dans le trope du white savior, ok, on peut pas cocher toutes les cases d’un coup ; mais n’empêche que ce texte est rempli de bout en bout de moments de clarté et de puissance humaine implacables. C’est un texte écrit par un type normal qui voudrait que les choses se passent mieux pour tout le monde à l’exception des salauds, et qui se rend compte que pour que les choses soient meilleures autour de lui, il doit d’abord, lui-même, être meilleur.

Et ça passe par un texte à la première personne débordant de culpabilité organique, avec ce héros qui passe son temps à merder et à se rendre compte qu’il a merdé, pour ensuite tenter de réparer ses conneries du mieux qu’il peut, en s’assurant au passage de ne pas reproduire ses erreurs. Ça passe par un texte qui, mine de rien, pourrait tomber, encore et encore, dans des écueils de son temps, sans jamais le faire. Rendez vous compte, c’est un texte de 1969 qui passe un temps considérable à parler de sexe, mais sans jamais verser dans le vulgaire ou le voyeuriste, optant au contraire pour un prisme opérant au travers de la question essentielle de la domination, touchant presque à des considérations philosophiques lorsqu’il peut se le permettre sans nuire à son rythme ou à la pertinence de son propos général. Encore une fois, je sais que la barre n’est pas bien haute sur un tel sujet, encore aujourd’hui, mais n’empêche que lire un personnage masculin hétéro un brin minable et clairement en manque de tendresse et de présence féminine à ses côtés ne pas tout rapporter au simple acte sexuel, surtout dans le contexte de cette intrigue en particulier, bordel que ça fait du bien ! Et ce n’est là qu’un seul simili détail que je me permets de vous livrer en sachant parfaitement que le véritable cœur de l’intrigue, contenant bien plus d’éléments frappants de modernité et de progressisme, me paraît impossible à un tant soi peu décortiquer sans verser dans le spoil le plus crasseux. Et pourtant, que j’ai envie de vous en parler ; c’est tellement… actuel. À tous les niveaux. C’est sidérant, vraiment.

C’est sidérant, parce qu’encore une fois, ce roman constitue à mes yeux une preuve accablante du fait que nos combats ne sont pas neufs. Qu’au contraire, nous les menons depuis trop longtemps, et que d’une certaine manière, nous les perdons. Que l’antagonisme incarné dans ce roman soit si présent, à ce point le même que celui auquel nous devons faire face jour après jour, quoique sous une forme un tant soit peu différente, ç’a quelque chose de profondément déprimant.

Et en même temps, de réjouissant, même si c’est un peu contre-intuitif.

Parce que si on y réfléchit, on peut effectivement faire le constat d’un combat long et acharné, trop souvent remporté par les méchants de l’Histoire ; parce que mieux organisés, parce que rageusement motivés, parce que trop stupides pour se rendre compte de la vacuité finale de leurs abjectes obsessions. Effectivement. Mais aussi, et surtout, on peut faire le constat inverse d’une présence continue et aussi acharnée d’alliés au bon côté de ce combat, à une époque dont on pourrait assez facilement croire qu’elle était plutôt propice aux salopards. Me dire qu’à une période où il était apparemment bien plus aisé d’être un sale con raciste et sexiste, déjà, certaines personnes se disaient que non merci, ça ira, je préfère être un type bien, quitte à un peu en chier personnellement merci beaucoup, eh bah moi, ça me donne de l’espoir.

Parce que, pour en revenir à ce texte : eh bah au fonds, pour moi, c’est surtout l’histoire d’un mec qui a toutes les occasions du monde de s’extraire d’une histoire merdique qui ne le concerne absolument pas au premier chef, qui pourrait se barrer et vivre sa vie tranquille ailleurs, et qui ne le fait pas. Qui reste, qui se bat aux côtés de personnes qui à ses yeux méritent mieux, quitte à en prendre plein la tronche, y compris de la part de certaines personnes qu’il essaie d’aider.

Et ça, bah c’est beau.

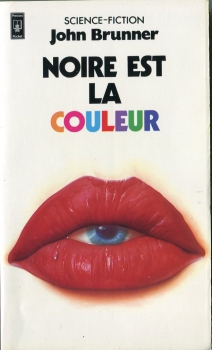

J’ai ouvert ce bouquin sur la seule foi du nom écrit sur sa couverture, en me disant, comme on me l’a très justement dit auparavant, que même les romans mineurs de John Brunner sont intéressants.

Ce roman n’a rien de mineur, et il est bien plus que seulement intéressant. Formellement incroyable, malgré sa simplicité, conceptuellement basique, mais atteignant à mes yeux, à la grâce d’une synergie miraculeuse, des sommets d’humanité et de puissance littéraire. J’aimerais sincèrement que ce roman soit réédité à la hauteur de ce que je considère comme sa brillance. C’est le témoignage flamboyant de la nécessité du combat qu’on doit collectivement mener pour être meilleurs.

John Brunner.

John Brunner, bordel, c’est quelqu’un.

Au plaisir de vous recroiser.

En attendant, que votre avenir soit rempli d’étoiles. 😉