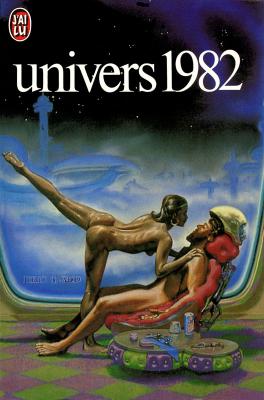

Tout à ma passion nouvelle d’aller déterrer des vieilles revues de SF, j’en viens à parfois ironiquement m’émerveiller des couvertures sur lesquelles je tombe, et à partager cet émerveillement sur les réseaux. Et à l’occasion du partage de l’illustration du numéro d‘Univers qui nous concerne aujourd’hui, il y a eu comme une réaction commune. Et moi qui repoussait depuis un certain temps les lectures des itérations annuelles de la formule proposée à l’époque par Jacques Sadoul et J’ai Lu, rendu circonspect par je ne sais trop quoi, alors que je n’avais seulement jamais jeté un œil à l’intérieur, trop obsédé que je suis par l’idée de rester aussi vierge que possible pour ces découvertes, je me suis dit que cette fois ci était la bonne. Histoire de le faire au moins une fois et de savoir à quoi m’attendre pour les prochaines, mais aussi et surtout de répondre à une question fondamentale : est-ce que la couverture est aussi cringe et gratuite qu’elle en a l’air ?

Alors nous y voilà : on va voir à quoi ressemble cette formule annualisée d’Univers.

Eh bah franchement, à la version mensuelle, mais en plus textuellement dense. Rien qu’un petit édito bien palot – en plus d’être tranquillement raciste et sexiste à la mode de l’époque – des textes et des interviews. Pas de dossier, pas d’article complémentaire, nada, walou. En somme, rien de moins qu’un best of de l’année écoulée, en nouvelles et en trois interviews histoire de ne pas verser uniquement dans l’anthologie et casser un peu le rythme éventuellement monotone de l’ouvrage.

Une formule qui me séduit pour sa sobriété autant qu’elle me déçoit pour sa simplicité. Parce qu’avec le temps, je dois bien admettre que les sections non-fiction de mes revues, elles ont pris beaucoup de valeur à mes yeux, au niveau théorique, mais aussi pour ce qu’elle m’apportent en tant que chroniqueur/critique. Et là, ça fait quand même un peu léger, ce ratio de 3 pour 16. Mais bon. Comme disait Kent : on fait c’qu’on peut avec c’qu’on a.

L’intro est terminée, on peut se mettre au boulot. Et fidèle à moi-même, je vous fais ça dans l’ordre de lecture.

Lezzgo.

Le côté noir de Mallworld, Somtow Sucharitkul

J’ai une toute petite histoire avec cet auteur : l’année dernière, j’ai trouvé Lumière sur le détroit en occasion, dont je me suis porté acquéreur au seul prétexte que son auteur était Thaïlandais, une nationalité extrêmement rare, pour ne pas dire carrément unique, dans mon paysage science-fictif. Et si ma découverte avait été aussi enthousiaste que circonspecte – si si, c’est possible – il n’empêche que le nom de Somtow Sucharitkul est désormais gravé à vie dans mon esprit : parce qu’il s’était passé quelque chose avec lui, au moins conceptuellement et littérairement. Mais, puisque je suis quelqu’un de désespérément inconstant, ça fait des mois que je laisse trainer Mallworld Graffiti, de ce même auteur, dans ma PàL ; sans aucune raison valable, alors que c’est un fix-up, il me semble, et que j’adore ça.

Et si vous suivez, vous aurez remarqué que le titre de la nouvelle dont je suis censé parler ici fait écho au titre de ce recueil. Il est donc ici question d’un heureux hasard, puisque après rapide vérification du sommaire dudit recueil, cette nouvelle en fait partie ; je suis donc fort gré à Univers de me permettre de goûter au travail de Sumtow Sucharitkul avant d’en manger franchement, je l’espère incessament.

Parce que oui, tout ça pour dire que cette première nouvelle est franchement cool. À l’instar de ce que j’ai déjà lu de l’auteur, déjà, c’est conceptuellement que ça attaque fort : le coup de la croque-mitaine professionnelle chargée d’aller faire du recouvrement de gamin·e·s auprès de familles ne payant pas les mensualités ou ne les traitant pas correctement, le tout dans un contexte qu’on devine être une sorte de mélange cyberpunk/space opera… On se sent très vite à la maison, y a une ambiance. Alors certes, la narration part assez vite en capilotade, c’est un peu confus dans le ventre mou du texte, les évènements et péripéties s’enchaînent peut-être avec un poil trop d’enthousiasme et de frénésie ; mais paradoxalement, j’ai trouvé que ça semblait quand même plutôt maîtrisé. C’est certes un peu le dawa, mais ce dawa semble tellement constitutif de cet univers à part, sous-tendant et justifiant le délire, que franchement, ça passe crème. Et je me dis que dans le paradigme du monde de Mallworld, avec un travail de fix-up honnête, certains éléments curieux prendront tous leur sens, en miroir d’autres nouvelles. Alors là, tout seul, c’est juste bien, mais je me dis que ce texte pourrait gagner en appréciation dans mon esprit, au fil de temps.

Super départ, donc.

Les vilains poulets, Howard Waldrop

Difficile à jauger. J’ai l’impression que le texte fait exactement ce qu’il veut faire, mais je trouve juste son ambition trop simpliste pour vraiment y trouver mon compte. L’idée de base, un ornithologue qui, par complet hasard, tombe sur ce qui semble être la preuve de la survie des dodos, est vraiment fun, mais l’auteur l’enrobe d’une multitude d’info-dumps et d’échafaudages narratifs afin d’apporter du volume à un texte qui sinon en aurait sans doute cruellement manqué s’il s’était contenté du cœur de son intrigue jusqu’à sa chute. C’est pas mauvais en soi, ça se lit même assez bien, et on apprend même des petites choses sur cette espèce absurde qu’est le dodo, mais au final, essentiellement, on dirait juste une très longue blague avec une chute pas vraiment à la hauteur de ses digressions.

J’ai perdu mon âme d’enfant.

Hétéros et Thanatos, Joëlle Wintrebert

Ce texte ne m’a pas seulement déplu, il m’a agressé. Son idée centrale n’est pourtant pas dénuée d’intérêt : la rencontre entre un immortel las et une jeune femme condamnée à une mort bien trop prématurée a du sens, autant que du poids symbolique. Mais entre la narration ampoulée et empoissée d’une emphase prétentieuse et ce sempiternel rapport qui se veut transcendantal à l’acte sexuel qui n’en finit que par être encore plus vulgaire, vraiment, c’est pas possible : surtout que l’héroïne a genre 16 ans, merde. Pour tout dire, j’ai du mal à croire que ce texte ait pu être écrit par une femme, d’autant plus une femme souffrant aussi clairement d’en être une au sein d’un monde passablement phallocrate : je n’ai jamais lu, au fil de mes recensions passées d’Univers, Fiction ou Galaxie, aucun homme parler de Joëlle Wintrebert sans la qualifier de jolie, de charmante ou quelconque autre épithète de cet acabit. Sans vouloir lui jeter la pierre, j’ai le sentiment que cette pauvre autrice, pour être seulement considérée, s’est forcé à écrire comme un homme, à destination de ses camarades, juste pour avoir une chance d’exister dans leur monde de mecs masculinement masculins. En résulte un texte libidineux, poussif et affreusement daté.

Eurk.

Par ailleurs, il est possible que ce soit celui qui a « inspiré » la couverture, et si j’utilise des guillemets, c’est parce que la scène d’intro de la nouvelle qui pourrait être sa base est quand même assez loin du résultat. C’est assez abusé.

La résistance, Gordon R. Dickson

Excellent. Une histoire simple, sobrement narrée ; celle d’un homme piégé au service d’une invasion extra-terrestre aussi implacable que cruelle dans son pragmatisme, mais rongé tout à la fois par l’envie de se rebeller et la certitude de ne rien pouvoir vraiment faire face à une menace trop puissante. Le texte fonctionne surtout parce qu’il est extrêmement efficace, sans fioritures ni excès, très économe sur ses effets, se concentrant sur son action et sur les informations qu’il nous livre, à la fois sur notre héros et sur ses bourreaux. Nos méchants aliens sont redoutables et merveilleusement bien présentés, représentant probablement une des menaces les plus crédibles et solidement établies que j’ai pu lire dans tout mon parcours de SF ; et le déroulé du récit est à l’avenant, présentant un angle et un cadrage très intelligents.

Assez brillant, sincèrement : un alignement quasi parfait des ambitions et des moyens mis à sa disposition.

Philip José Farmer, interview de Charles Platt

Dans son édito, Jacques Sadoul note que son lectorat lui a réclamé les interviews de Charles Platt, censément conquis par celles déjà publiées dans l’Univers de 1981. Et je comprends cet enthousiasme : sans être particulièrement client des entretiens avec les auteurices, toujours plus curieux de la nourriture que du cuisinier, je trouve que l’approche de cet intervieweur est particulièrement habile et élégante. Bien au delà des simples questions et réponses auxquelles on a habituellement droit avec cet exercice, ici, l’interview est quasi-romancée ; en supplément des interrogations, on a une mise en contexte fournie, comme des précisions sur les propos de l’interviewé, incluses dans le flux de ce qui est de fait une narration de la réalité. Ça rend l’ensemble extrêmement fluide, et les éléments fournis par Charles Platt quant aux conditions de son interview la rendent plus vivante et nous donnent des petits détails enrichissant fortement notre perspective sur le sujet de ladite interview. C’est vraiment cool, je ne crois pas avoir jamais lu ça de cette manière, ou du moins poussé aussi loin.

Pour ce qui est du cœur de l’interview, bon, par contre… Forcément, le fait que Farmer soit en grande partie connu pour sa propension à écrire sur le sexe et autour du sexe ne me le rend pas forcément sympathique, surtout parce que je devine une perspective très masculine et old school de sa part sur la question. Je ne pense pas que ce soit forcément un mauvais bougre, mais force est de reconnaître que du haut de ses 61 ans au moment de l’interview, il donne l’image d’un homme de son temps.

En vrai, je n’ai sans doute pas appris grand chose de littérairement passionnant à propos de Farmer. L’interview reste assez courte et superficielle. Agréable à lire, sans aucun doute, mais manquant un peu de substance à mes yeux. Je ne goûte que trop peu l’exercice, donc je suis sans doute trop difficile.

Heures de Grande Écoute, Norman Spinrad

Oulah, sacré morceau. Basiquement, c’est un épisode de Black Mirror avant l’heure. Un futur dystopique où en échange d’une certaine part de votre forfait de Sécurité Sociale, vous pouvez vivre 200 ans dans Télérêve, une sorte de bouquet télévision/satellite en réalité virtuelle, avec toute une sélection de souvenirs, scènes pornographiques, romantiques ou historiques, personnalisables à tous les niveaux. Et on y suit les deux membres d’un couple condamné à cette existence sordide, lui obsédé par toutes les possibilités sexuelles artificielles que propose le service, et elle par toutes les possibilités romantiques et nostalgiques. Et pour une fois, l’usage de l’idée du sexe comme élément central de la vie ne m’a pas tant gêné que d’habitude. Déjà parce que Spinrad reste très pudique, évoquant plus que montrant ce qui traverse sans cesse l’esprit de l’homme de son couple protagoniste, mais aussi et surtout parce qu’il le présente ici bien comme une obsession vulgaire et crade, une sorte de maladie qui habite ce vieil homme désespéré de trouver du sens à une existence qui n’en a plus vraiment. Alors certes, la perspective féministe est relativement limitée, avec le recul des ans ; l’obsession sexuelle des hommes envers les femmes, les reléguant au statut d’outil, n’est qu’accessoire au récit, et semble ici plus tenir d’un problème individuel que systémique. Mais n’empêche que c’est là, et que c’est bien là, donc on salue l’effort.

Là où c’est un peu plus compliqué à appréhender pour moi, c’est quand cette obsession est mise en balance avec celle de la femme du couple, aussi enfermée que son mari dans ses propres fixations, plus nostalgiques, et ressemblant à une fuite ; l’équivalence me semble franchement maladroite, voire fallacieuse. Je me dis que c’est probablement comme pour Jack Barron et l’éternité, le cœur de ce que voulait raconter Spinrad ne se trouve pas dans les rapports humains, qu’il ne faut donc prendre que comme utilitaires et symboliques, mais bien dans l’aspect le plus technologique et prospectif de son récit. Ce que je comprends, puisque ça fonctionne, et qu’à l’aune des dérives actuelles de certains outils modernes, l’auteur a tapé juste. C’est juste que là aussi, je dois quand même noter un petit fond de misogynie. Une misogynie qui, si je voulais être magnanime avec Spinrad, tiendrait sans doute plus de l’angle mort hérité d’une éducation patriarcale que d’une réelle et consciente haine des femmes, mais de la misogynie quand même ; le genre de vision essentialisante qui reconnaît que les hommes peuvent parfois aller trop loin, mais que quand même, les femmes, des fois, hein, elles sont quand même bien pénibles et coincées.

On est donc sur un texte qui marche très bien dans un registre d’horreur sociale et technologique, mais qui pêche quand même par certains de ses aspects les plus malheureusement datés. J’aime bien quand même parce que conceptuellement et formellement, c’est trop réussi pour trop pinailler, mais je note quand même une forme de pattern un peu regrettable chez Spinrad.

La vierge et la licorne, Lyon Sprague de Camp

Changement drastique de registre avec un texte de fantasy usant férocement du poids du principe de réalité pour tordre ses codes avec une propension quasi parodique. C’est assez malin et disruptif, dans le genre, honnêtement, avec ce jeune entrepreneur en diligences contraint à capturer une licorne féroce afin de gagner la main de la fille d’un notable du royaume, et le droit d’exploiter sa toute nouvelle ligne de transports publics. Si l’intro, à cet égard, est peut-être un poil longue et lourde, le reste a le mérite d’être assez marrant, dans son style un brin meta, jouant des codes et des attentes, en prenant régulièrement des virages en épingle pour dérouter son lectorat. À noter, au niveau modernité, l’usage textuel du mot « consentement », à mettre au crédit de l’auteur, même si deux paragraphes plus tard on a le droit à une instance assez ambivalente de grossophobie ; on peut pas tout avoir, j’imagine.

Demeure un texte intriguant et assez joyeux dans la déconstruction des codes qu’il convoque, j’ai vraiment bien aimé. Après ce texte et son excellente rédaction d’un synopsis de Conan, j’avoue que Lyon Sprague de Camp me semble être un auteur à explorer.

Un vaisseau de pierre, Lisa Tuttle

Dommage que le titre vende un peu la mèche quant à la finalité de ce texte, parce que son positionnement générique à mi-chemin entre SF et fantastique est par ailleurs fort séduisant ; cette histoire de rêve commun à une grande part de l’humanité annonçant la découverte d’une ancienne cité autochtone et la résurgence du peuple à qui elle appartient est conceptuellement très cool. Si on ajoute à ça la perspective très externe à la situation d’un homme lambda qui observe et nous rend compte de toute cette histoire sans intérêt personnel dans l’affaire, avec un ton sobre et factuel, ça donne à l’ensemble un ton et une atmosphère très réussi·e·s. Le genre de petit texte ciselé dont je ne me lasse pas : une bonne histoire bien racontée.

L’empereur de minuit, Robert Silverberg

Étrange petit texte, mais assez formidable, dans son genre « tranche d’une vie fictive ». Sorte de post-apocalytique restreint où la chute est prétexte à un retour en arrière politique et social, l’auteur a l’intelligence suprême de rester à la hauteur de son protagoniste, Ministre des Affaires Étrangères de l’Empire de Chicago, convoqué pour une mystérieuse affaire diplomatique auprès de la République de Monterrey. Il s’y passe vraiment peu de choses mais on nous en raconte beaucoup, et j’ai fini ma lecture presque surpris et déçu qu’il n’y en ai pas plus, tellement le boulot était bien fait. Certes, un peu frustrant par le côté très brusque de sa conclusion, mais je comprends complètement le choix de Silverberg. Joli coup.

Thomas M. Disch, interview de Charles Platt

« Je ne connais personne qui éprouve des triomphes moraux dans la vie, seulement des gens qui vivent plus ou moins bien. »

Une phrase qui me semble bien résumer la vision de Thomas M. Disch que me donne à lire son interview. Un écrivain extrêmement sûr de ses principes et de la manière de les appliquer à son écriture, sans prétention ni fausse modestie ; le genre de radicalité de la pensée que j’apprécie beaucoup pour ce qu’elle a de sincère et de profondément honnête. Peut-être pourrais-je, avec cette grille de lecture de son oeuvre, portée il me semble sur un certain réalisme, ou du moins une certaine dose de conformité au principe de réalité appliqué à la fiction, mieux comprendre le travail de cet auteur, qui jusque là, je crois, m’avais un peu échappé. L’homme a l’air d’avoir des convictions sur son travail et de s’atteler à les respecter autant que possible : je ne peux qu’approuver un tel élan. Comme un nouveau signe, l’interview insiste sur trois textes de l’auteur : Génocides, 334 et Camp de Concentration, le premier et le troisième de ces exemples ayant été réédités au courant des années 70 et poussés par une pub au dos d’un de mes numéros de Fiction. J’étais déjà un peu curieux, je le suis encore plus.

Un meurtre tous les siècles, Jacques Mondoloni

Ça commence très bien, avec des voyageurs spatiaux qui se servent de la relativité pour spéculer sur leur durée de vie, et une voyageuse en particulier qui bénéficie de traitements particuliers, vieillissant encore moins que les autres, pour une raison nébuleuse ; avec un style un peu maniéré mais très élégant et efficace, enchaînant les très jolies phrases et les punchlines. Et puis dès qu’on commence à creuser un peu, ça se disperse, ça perd en focus, thématiquement et stylistiquement, pour aller dans une direction beaucoup plus convenue et décevante, à base d’histoire d’amour tragique aux motifs éculés… Avec une telle base, il y avait sans doute beaucoup mieux à faire. Dommage.

La grotte du cerf qui danse, Clifford D. Simak

J’ai déjà perdu toute forme d’objectivité à propos de Clifford Simak il y a longtemps, alors je ne vais pas faire semblant : c’est super. Un twist tout simple sur une histoire toute simple de fouille archéologique qui révèle une surprise de taille, mais à la manière si douce et bienveillante qui caractérise cet auteur si fabuleusement singulier. Et du coup c’est aussi joli que mélancolique, sans excès ni manquement. C’est beau et puis c’est tout. Des personnages ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires ; c’est du Simak. Et c’est bien. Mon seul reproche, à force, c’est de faire des textes si bons qu’il m’est impossible de faire autre chose que béatement l’admirer sans savoir quoi dire d’autre.

Marguerite, au soleil, Connie Willis

J’ai toujours cru, à force de voir son nom sur plein de bouquins un peu partout et à maintes occasions, que cette autrice était généraliste et contemporaine. Me voilà bien détrompé. On en apprend tous les jours.

Ceci étant dit : pfouh. Je suis certain qu’une certaine part symbolique et quasi expérimentale de cette nouvelle m’a complètement échappée, eu égard à une partie de ses enjeux découlant directement de l’expérience de la vie féminine de son autrice. Je fais des efforts mais j’ai des limites à ce que je peux appréhender avec une clarté totale. Mais ceci mis à part, j’ai l’impression que j’ai quand même beaucoup aimé l’essentiel de ce texte, pour ce qu’il raconte sans vraiment le raconter, et pour ce qu’il ose sans vraiment l’afficher. Il y a dans l’expérience de notre jeune héroïne adolescente, confrontée à sa puberté en même temps qu’à la perspective de la mort du soleil, une charge de réalité implacable, un parallèle allégorique évident et porté de manière aussi poétique que terrifiante par Connie Willis. Ça tient presque d’une forme de maïeutique interne au sein de la psychologie torturée de cette jeune fille ballotée entre ses angoisses, les certitudes des autres et les atermoiements qui en constituent les intervalles. C’est sans doute parfois un poil trop nébuleux pour être totalement accessible, et le récit en souffre sans doute un peu en terme de fluidité, mais quelque part, ça participe aussi à sa sincérité, à l’organicité de ce qu’il prétend représenter. Je crois que c’est assez fort, au final. En tout cas, ça me rend curieux d’en savoir plus à propos de Connie Willis.

À l’ombre d’une jeune fleur, George W. Barlow

Meh. Y a un concept, je vais accorder ça au texte : un homme seul et désespéré de trouver un jour un contact satisfaisant avec une autre que lui même tombe sous le charme d’une plante à l’aura subjugatrice. Le problème, c’est que l’intro du texte a affreusement vieillie, associant une forme d’asexualité qui ne dit pas son nom à une déviance mentale pathologique, faisant même pencher son protagoniste vers un caractère assez détestable, méprisant le reste du monde, et justifiant a priori son attirance quasi sexuelle envers la plante qui le séduira par la suite. Et ce n’est pas tant une question de plaquer sur un vieux texte des considérations contemporaines qui auraient pu lui échapper à l’époque, mais bien de dire que la façon de présenter ce personnage ne nous le rend absolument pas sympathique, et que cette mise en contexte fait souffrir tout le récit de l’ombre du dégoût né de sa constitution spirituelle négative. Ce qui aurait dû être une sorte d’horreur psychologique couplée à une petite part de body horror classique mais efficace devient une sorte de théâtre voyeuriste malsain vu de l’intérieur, et ne se concentrant que sur les humeurs nauséabondes d’un personnage à qui on ne peut pas vraiment souhaiter de bonnes choses, et donc surtout pas de s’en sortir. Et si je comprends le choix d’une focalisation interne à la première personne, y compris dans sa dimension la plus jusqu’au-boutiste, je reste persuadé qu’il y aurait eu mieux à faire en restant dans un carcan à la troisième personne, plus convenu mais de fait plus malléable. Plus une occasion manquée qu’un réel ratage, mais certainement pas une réussite.

Kate Wilhelm et Damon Knight, interview de Charles Platt

En préambule de ce qu’il appelle un de ses « portraits », Charles Platt se défend d’être un « macho effréné » et de ne pas assez interroger de femmes. Il argue, en ce sens, que voulant s’intéresser en priorité aux auteurs les plus intéressants parce que les plus connus sont tous des hommes, et que ce n’est pas sa faute, y compris parmi les talents émergeants. Ironiquement, quand on sait à quel point il a maintenant une réputation de misogyne patenté, Jacques Sadoul s’insurge contre ce constat en note de bas de page, livrant une liste non exhaustive des autrices qu’il estime faire partie de ces talents les plus intéressants. Comme quoi, les horloges cassées, tout ça…

Charles Platt explique pour se défendre qu’il aurait aimé tout de même pouvoir interroger des autrices, non pas par parité performative, mais uniquement parce qu’il aimait leur travail, citant à cet égard celle que j’appellerais désormais l’éternelle token : Ursula Le Guin. Aka, l’autrice qu’on cite quand on en connait pas d’autre et qu’on est un mec qui veut pas passer pour un macho. Ironie terrible, il confesse que pour des « raisons personnelles », cette dernière n’a pas accédé à sa requête. Le flou convoqué ici m’amuse, mais c’est sans doute du pur mauvais esprit de ma part. Sans doute alimenté par le fait que Platt explique que c’est quand même pas sa faute si les femmes écrivent plus du fantastique que de la SF. Soupir.

Revenons à nos moutons : Kate Wilhelm et Damon Knight sont mariés, et pour des « raisons pratiques », ont été interviewé·e·s ensemble. Plus insolite encore, iels se sont mutuellement interrogé·e·s et ont envoyé la cassette de leur entretien à Charles Platt, qui en a fait la retranscription. C’est pas banal. Mais au moins, c’est transparent. Ça ruine sans doute le principe même des portraits de la série créée par son auteur, mais c’est clair.

Le couple a l’air intéressant pour sa propension à vouloir élever le genre, ou du moins la perception de ce dernier, à travers des démarches collectives de progrès et de qualité. Vu d’ici, ça parait un peu défaitiste et manquant de confiance dans le genre qu’iels prétendent défendre, mais j’imagine qu’à l’époque, c’était encore plus compliqué qu’aujourd’hui d’être respecté quand on écrivait de la SF, donc pourquoi pas.

L’entretien est intéressant, après ça, parce que le couple évoque des questions bassement pécuniaires, parlant de conditions de production, des pressions « commerciales » qui s’exercent sur les auteurices, forcé·e·s de bosser en parallèle de leur travail d’écriture et de calculer les proportions de leur récits, entre ce qui leur plait et ce qui plaira au lectorat. Kate Wilhelm en rajoute à raison sur les pressions domestiques subies par les femmes, et son mari ne peut pas s’empêcher de dire que les hommes souffrent aussi, évidemment. On sent vraiment que l’une et l’autre ne sont pas les mêmes. Elle est sa plus dure critique, lui prend plaisir à se relire depuis des années. La dynamique de leur couple est terriblement révélatrice. Sans doute bien plus que ce qu’iels auraient aimé.

Par la suite, sans doute alimentée par une frustration fort légitime, Kate Wilhelm entame une réflexion transversale sur l’idée que certains lecteurs – le masculin est volontaire de ma part – confondent leur propre incompréhension d’un texte avec le fait que le texte en question puisse être incompréhensible. Ayant eu des rapports mitigés avec les quelques textes de l’autrice que j’ai pu lire jusqu’ici, du très bon au très mauvais, je vais faire attention à l’avenir : elle avait l’air d’avoir des ambitions et des intentions qui pourraient m’échapper ou m’avoir échappées.

Et super cool, elle explique que pendant des années, elle n’a rien écrit par simple conviction qu’elle n’était pas faite pour ça, qu’elle n’était simplement pas assez extraordinaire pour ça, et qu’il lui a fallu lire un bouquin médiocre pour se dire « moi aussi je peux faire ça ». Damon Knight résume ça très joliment : « C’est une véritable révélation le jour où vous en rencontrez un [écrivain] et que vous découvrez qu’il enfile ses jambes de pantalon l’une après l’autre. »

Vient ensuite une très bonne réflexion de Knight sur l’idée que la technique seule ne vaut rien sans substance pour la justifier ; avec laquelle je suis 100% d’accord. Contrairement à l’approche un brin élitiste du style qu’il semble défendre, attaquant les fans de SF qui selon lui refusent carrément les textes à l’écriture soignée demandant une « attention soutenue ». Je pense qu’il y va un peu fort.

C’est un peu dommage de finir cet entretien pour l’essentiel passionnant sur une note aussi snob, où le couple explique qu’ils sont frustrés de voir passer des textes médiocres à la prose basique voire mauvaise justifiant des avances mirobolantes à leurs auteurs. Étant donné que plus tôt Wilhelm a confessé être frustrée de n’avoir eu que des avances de 1000 dollars à ses débuts là où certaines avances peuvent désormais atteindre les 15000 au moment de l’entretien, je pense pouvoir avancer l’hypothèse d’une certaine jalousie, aussi légitime soit-elle.

Mais la longueur de cette meta-transcription en soit témoin : peut-être qu’en fait la formule des portraits de Charles Platt ne vaut pas les simples échanges entre professionnel·le·s de l’écriture. Y avait beaucoup de choses très intéressantes là-dedans.

Prospero, Scott Baker

Ouh il est compliqué celui-là. Conceptuellement, c’est assez stylé : on explore les mécaniques du pouvoir d’un mental[iste] ultra-talentueux en sa compagnie, capable en quelque sorte d’envoyer un double astral de lui-même dans un espace hors du temps et de l’espace afin d’en sonder les possibles et de lui en ramener des réponses, mais sans réellement en conserver de souvenirs en dehors de ce qu’il se dit à lui-même. C’est classe, et c’est à la frontière stylistique entre le nébuleux « ta gueule c’est magique » et une technicité trop aride qui nous éloignerait du personnage en lui même.

Mon petit souci avec ce texte, c’est que notre personnage principal est lourdement handicapé, et qu’on explore sa psyché au travers de son double rapport à son pouvoir et sa condition ; et je n’arrive pas à déterminer si la projection opérée par l’auteur ne verse pas dans un validisme assez crade. On a un personnage qui suinte la haine de soi, qui se définit uniquement comme un mental[iste] handicapé, et qui ne semble n’avoir vraiment aucun trait de personnalité en dehors de ça. Je me dis que pour une fois, même si le texte est littérairement assez bon et est assez bien calibré en terme de volume, il manque quand même d’ampleur pour ne pas tomber dans le piège d’une essentialisation assez dommageable. Je ne peux pas préjuger des intentions de l’auteur, j’aurais même tendance à lui laisser un assez large bénéfice du doute, penchant plus pour l’angle mort que pour une quelconque volonté d’exploitation ou la moindre hostilité, au vu de l’époque et de l’insistance sur la part conceptuelle du récit ; mais y a quand même un peu de gêne. Ce serait sans doute mieux passé si son personnage avait été un peu plus creusé au delà de l’idée centrale de la nouvelle.

Sigmaringen, Michel Demuth

« Qu’est ce qu… » a été ma réaction à la conclusion de cette nouvelle. Je ne peux pas dire que je n’ai pas compris, fondamentalement, puisque j’ai saisi qu’il était question d’une guerre, menée par notre protagoniste et ses alliés, contre une sorte de menace alien, loin de la Terre. Je crois aussi avoir compris que notre protagoniste a provoqué cette guerre contre les souhaits du reste de l’humanité, et qu’il est aussi désolé que convaincu d’avoir fait le bon choix.

En dehors de ça : c’est un bordel, cette nouvelle, oulah ! Quelque part, je respecte le fait que l’auteur ne nous prenne jamais par la main pour nous faire de l’exposition, mais enfin, il y a une limite, quand même ; quand les dialogues et la moitié des péripéties semblent totalement absconses ou n’avoir aucun lien les uns entre les autres, ça devient compliqué de suivre, il faut bien le dire. J’imagine bien qu’après une ou deux relectures, je pourrais capter le délire et en prendre ma part, mais j’avoue qu’au premier passage, c’est compliqué d’y prendre le moindre plaisir. Et ça c’est sans parler de l’éternelle obsession stylistique où chaque phrase contient son poids de métaphores et de pirouettes sémantiques, ajoutant encore de la confusion à la confusion à force de vouloir faire classe et mystérieux.

Pas aimé, donc. Mais principalement parce que j’ai pas compris la démarche.

Espace vital, Marion Zimmer Bradley

J’ai hésité à lire cette nouvelle. Si vous savez, vous savez. Et de fait, j’ai décidé que non. Parce que certes, si ma politique quant à l’idée de « séparer la personne de l’artiste » est que ce n’est possible de le faire qu’une fois que la personne est morte, et donc que son étude ou sa promotion sous toutes ses formes ne lui profitent plus financièrement et beaucoup moins idéologiquement ; j’ai quand même des limites. Certains torts ne méritent pas d’être effacés, quelle que soit la manière.

Peut-être que je me prive de bons textes : tant pis, franchement, j’en ai assez par ailleurs pour ne pas me sentir floué.

On passe, donc. Sans regrets.

L’affaire du tacot jetable, Mack Reynolds

Parle d’une fin en apothéose. Pas tant parce que ce texte m’a particulièrement plu ou qu’il était spécialement qualitatif, mais surtout parce que c’était un joyeux et total n’importe quoi. En gros, on est dans une dystopie située quelque part au début des années 2000 – vues depuis 1979, je rappelle – où un fameux détective privé et son assistant, tous les deux vieux et fatigués, tentent de vivoter dans une société en pleine déliquescence, accablés par la pauvreté, l’inflation et le zbeul ambiant, jusqu’au jour ou enfin, pour la première fois depuis des années, ils sont sollicités pour résoudre une affaire de sabotage industriel. En effet, leurs clients ont conçu une voiture jetable à la mécanique tellement bien huilée qu’elle produit de l’essence au lieu d’en consommer, et il semblerait bien qu’on veuille les empêcher de révolutionner le marché de l’automobile. N’importe quoi, disais-je. Tous les personnages secondaires portent des noms d’auteurices célèbres de SF, d’Azimov a Brunner en passant par LeGuin, et à son exception à elle, tous les hommes hors du duo principal ont pour prénom une variation de Charles, ce que le texte ne manque pas de souligner avec force ironie.

Et clairement, puisque ça se veut rigolo, c’est rigolo ; j’ai pouffé à deux reprises face à des saillies bien écrites et rythmées à la perfection, et j’ai saisi qu’il y avait une volonté satirique sous-tendant l’ensemble. Et bon, si quelques blagues et allusions ont très (très) mal vieillies, j’imagine qu’elles s’inscrivent dans un paradigme satirique dépassé, donc je ne vais pas trop m’attarder dessus, au moins pour pouvoir persister à profiter un peu de ce qu’il y avait de réussi là-dedans.

Le truc, c’est qu’en fait, grâce à l’édito de Jacques Sadoul, j’ai appris qu’au delà d’être une parodie des whodunnit et autres histoires de détective privé, cette histoire est carrément une parodie directe d’une apparemment célèbre série littéraire mettant en scène Le Gros (Nero Wolfe) et Le Chauve(Archie Goodwin), héros de ce texte, originellement écrits par un certain Rex Stout. Je n’en avais jamais entendu parler auparavant, donc il y a fort à parier qu’une grande partie des références de la nouvelle me sont passées complètement au dessus. Mais l’essentiel c’est que c’était marrant et assez bien foutu, dans le genre dérapage contrôlé de l’humour absurde. J’ai vraiment bien aimé.

Bon. Je n’avais pas complètement tort d’appréhender un peu l’exercice, quand même : 16(-1) textes plus trois interviews, ça fait quand même un sacré volume à traiter à la manière de mes revues habituelles, tout à la suite. Surtout pour constater, sans surprise, que la crasse de cette foutue couverture n’est qu’à peine justifiée par une inspiration tirée d’un des textes. Merveilleux.

Mais ça demeure un formidable exercice quand même ; me dire que j’ai ainsi pu appréhender la photographie d’une année entière de production littéraire, concentrée en une anthologie soigneusement choisie, selon le prisme d’une rédaction bien précise. Et quand je dis rédaction, je parle de Jacques Sadoul, qui ne se cache pas de faire ses choix seul. Ce qu’on perd peut-être en variété ou y gagne en personnalité et en unicité ; ce n’est certainement pas inintéressant de se dire que cet Univers 1982 est son Univers 1982, comme ceux des années à venir seront ceux de Joëlle Wintrebert. J’ai hâte de voir ce que ça pourra suggérer comme différences, si tant est qu’elles soient visibles.

L’essentiel demeure : c’était encore une fois passionnant. La qualité des textes varie, évidemment, mais c’est le lot de ce genre d’exercice archéo-littéraire, les standards et les modes varient, sans parler des goûts et des couleurs. Là où je trouverai ça toujours réjouissant, c’est que même les pires textes ne seront jamais dénués d’aspérités auxquelles m’accrocher pour leur trouver de l’intérêt.

Au prochain numéro, donc. Dans la joie et la bonne humeur.

Au plaisir de vous recroiser.

En attendant, que votre avenir soit rempli d’étoiles. 😉

Ouaouh ! La couverture ! Vraiment impressionnante, celle-là !

J’aimeAimé par 1 personne