If God Is A Woman – Larkin Poe

Le bonjour et la bienvenue dans un nouvel épisode de « Bob découvre des classiques exceptionnels avec beaucoup de temps de retard ».

Aujourd’hui… Vous avez lu le titre de la chronique, vous êtes pas trop bêtes, ça devrait le faire.

Ce bouquin et sa brillante réputation trainent dans ma PàL depuis 3 ans. Alors, pourquoi j’ai autant retardé l’inévitable, alors que normalement, thématiquement et génériquement on était dans ma zone de confort ultime ? Bon, déjà parce que 800 pages, hein, ne nous mentons pas ; je n’ai pas pour ainsi dire peur des gros pavés, mais n’empêche que quand un gros bouquin est un bon bouquin, c’est un réel engagement que de s’y mettre une bonne fois pour toutes ; surtout quand le gros pavé en question est absolument révéré dans la communauté et que comme moi, on aime pas trop l’idée même d’être dans la minorité. Quand on ajoute à ça un abandon un peu amer lors d’une tentative d’un opus plus modeste pour se mouiller la nuque, ça complique encore les choses. J’ai donc été, je n’ai pas peur de le dire, un brin pusillanime. Très joli mot, pusillanime.

Il aura fallu ma copine, plus courageuse que moi, et sa lecture extrêmement enthousiaste, plaçant ce bouquin dans ses ouvrages favoris de tous les temps pour me dire que mince, hey, quand même, il serait temps d’avoir les tripes un peu plus solides.

Et nous voilà aujourd’hui, maintenant que c’est lu, pour vous dire ce que j’en ai pensé, exactement.

Joie, alégresse et double ration de frites : on est bien sur un chef d’œuvre, pur jus.

Tristesse, amertume et endives braisées : j’ai beau dire « chef d’œuvre », il n’est pas dit que tout le monde pense à la même chose que moi en lisant l’expression que j’écris. Et il va falloir que j’explique ça aussi précisément que possible.

Parce que voyez vous, si je considère ce bouquin comme respecté tout à fait à raison, c’est avant tout pour des raisons techniques. Si j’ai absolument adoré ma lecture, ce n’est sans doute pas au premier degré, comme beaucoup des gens qui l’ont le plus apprécié, mais bien à une sorte de second degré. Ce qui, vous le devinez, n’est pas forcément aisé à verbaliser avec tout le tact et la précision souhaitable. Parce que mon motto pourrait très bien être « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. »

Mais je vous aime bien, alors j’vais essayer quand même de vous expliquer tout ça.

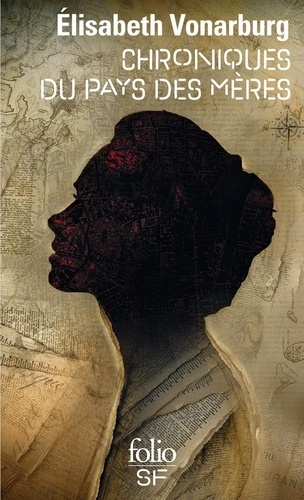

Une fois n’est pas coutume, faisons l’impasse sur le résumé, il serait au mieux insuffisant, au pire plus ou moins malhonnête en dépit de mes efforts. Disons très succinctement que nous y suivons Lisbeï, femme née au Pays des Mères, ce qui reste de la société humaine après ce qu’on devine être une apocalypse assez sévère et plusieurs siècles de troubles subséquents à cette dernière. On est, génériquement, dans ce que j’appellerais espièglement un post-post-apo : Elisabeth Vonarburg n’est pas tant là pour explorer l’après catastrophe que pour se servir des retombées de cette catastrophe comme d’un contexte de départ à un tout autre type d’exploration. Le Déclin qu’elle fait citer régulièrement à sa narration au fil de son récit n’est rien d’autre, à mes yeux, qu’un point de départ idéal pour installer ce qui l’intéresse vraiment, et ce qui nous intéresse aussi, par la même occasion : la société du Pays des Mères et son fonctionnement.

Et c’est ici que se niche un premier coup de génie de l’autrice de ce roman, à mes yeux, à savoir la création d’un paradigme diégétique entièrement détaché de celui de sa création. (La bête de phrase.) Ce que je veux dire par là, en moins péteux ; c’est qu’en dépit d’un monde clairement héritier du nôtre, Elisabeth Vonarburg réussit à faire de son Pays des Mères une entité entièrement autre, dont les conditions d’existence ne sont pas juste un reflet ou une exagération anticipatrice des dérives du monde dans lequel elle vivait au moment de la rédaction de son roman. En inscrivant très clairement son récit et une partie de ses événements les plus importants dans le temps long, en diluant de façon explicite et complexe les bouleversements ayant amené à la construction de la société de ses Mères telle qu’on la lit, l’autrice évite le piège de l’essentialisation.

Ainsi, là où on pourrait naïvement penser qu’un roman nous racontant une société matriarcale serait une utopie ou une dystopie ancrées dans des échelles de pensées réductrices, l’autrice fait le choix courageux – parce que très difficile – de brouiller les pistes à tous les niveaux, sans faire preuve de la moindre complaisance envers ses protagonistes, pas plus que de sévérité superflue. On trouvera donc de vrais défauts dans le modèle social du Pays des Pères, entre dérives incestueuses, eugénisme, système de classes discutable ou homophobie latente, surtout envers les hommes, clairement des citoyens de seconde zone dans cette organisation. Mais à l’inverse, on pourra aussi témoigner d’un système politique usant de contre-pouvoirs respectés, d’une certaine tendance au respect de l’auto-détermination, à des services publics efficaces, à un regard critique et introspectif de la part du système sur lui-même : le Pays des Mères est en paix et tourné vers le progressisme plutôt que vers le conservatisme en dépit de ses errements.

Sans doute très égoïstement, je dois bien dire que j’ai adoré ce portrait socio-politique parce que je lui ai trouvé un accent de vérité assez renversant ; si j’ai grincé des dents à la lecture de certaines scènes et idées exprimées par certains personnages de ce livre, je suis très vite redescendu. Tout simplement parce qu’Elisabeth Vonarburg, dans ce roman – attention, cascade de professionnel – fait à mes yeux la démonstration de la même idée que Robert A. Heinlein dans son Étoiles, garde-à-vous !, et sans doute même mieux que lui, consistant à penser que tout système moral construit par l’humanité découle nécessairement de son instinct de survie, et donc de ses conditions d’existence. Le Pays des Mères n’a pas les mêmes luxes que nous, ceux-là mêmes qui ne peuvent pas nous apparaître comme tels, puisque nous vivons avec depuis trop longtemps pour seulement les questionner. (Toutes proportions gardées, évidemment, je ne me leurre pas sur l’état de notre société et particulièrement celui des droits des femmes et des minorités. Monde de merde.) C’est pour ça que je parle d’appréciation au deuxième degré d’une bonne partie de l’histoire que m’a raconté Elisabeth Vonarburg ; je n’ai pas pu être aussi émotionnellement connecté que je l’aurais voulu à la trajectoire de Lisbeï – parce que je suis moi – mais j’ai été continuellement saisi par l’acuité du discours et de la construction de la démonstration fictionnelle de l’autrice, où rien ne tenait d’une vision idéalisée des femmes, mais au contraire d’une vision lucide de l’humanité réduite à une proportion essentiellement féminine, contrainte de s’adapter pour survivre à un monde hostile. Des choix imparfaits dans un monde imparfait : la citation clé du roman, sans le moindre doute à mes yeux.

Ce qui m’amène un peu maladroitement au deuxième point suscitant mon admiration pour le travail accompli dans ce roman : Lisbeï, son cadrage, et son articulation.

Moi qui suis un grand défenseur de l’idée qu’un roman doit tenir son unité de perspective sur toute sa longueur, je dois bien dire que j’ai été très séduit par le choix radical opéré par son autrice ; deux points de vue seulement, toujours tenus de la même manière. D’un côté, Lisbeï, et son point de vue seul, exprimé par un style indirect libre, et de l’autre, des échanges épistolaires permettant à l’autrice de ponctuellement sortir de sa perspective pour nous exposer des détails qui au moment de la chronologie de notre héroïne, lui échapperaient, et donc à nous aussi. Là encore, je trouve ça assez brillant. Déjà parce qu’en dépit de la narration à la troisième personne, ça nourrit vraiment notre empathie pour Lisbeï, enrichissant le récit de son point de vue sur chacune des situations qu’elle vit, réflexions mentales et interjections naturelles à l’appui, mais surtout parce que ça permet des ellipses impeccables et bien rythmées à l’autrice. On évite ainsi un bon paquet d’info-dumps qu’on aurait devinés très lourds et pénibles à passer, étant donné la richesse du passé historique et géographique de ces Chroniques. Alors certes, ça nous donne des lettres parfois un peu rigides dans leurs expressions, sans doute pas aidées par mon allergie à cette forme d’expression en fiction, de même que ça nous fait pas esquiver toutes les instances descriptives ou pédagogiques un peu indigestes qui émaillent le récit ; mais franchement, ça fait beaucoup trop bien le boulot pour que boude mon plaisir. C’est à la fois malin et efficace, et je dois bien dire que c’est un vrai plaisir de comprendre une telle astuce en parallèle de ma lecture, d’autant plus quand, à terme, l’autrice l’intègre encore plus fluidement à la narration de son récit, dans une intrication extrêmement élégante.

Et du coup, quand bien même, à un certain niveau, je trouve qu’il se passe pas grand chose dans ce roman, eh bah en fait il s’y passe tellement de trucs que c’en est presque épuisant. C’est bien simple, c’est rempli à ras bord d’idées et de dialogues philosophiques d’une portée sublimement riche. Entre les rappels subtils à la capacité bégayatoire de l’Histoire, à la réflexion constante sur les capacités et nécessités adaptatives de la civilisation, les rapports de classe, de domination ou d’influence, ou même plus simplement les rapports interpersonnels, c’est un peu sans fin. Et c’est assez fabuleux, je dois bien le reconnaître, même si j’ai du régulièrement lutter pour enchaîner plusieurs chapitres à la suite, tellement le bouquin est dense. (Une semaine après la première partie d’Anatèm, j’aime vivre dangereusement.) Si dense, d’ailleurs, qu’en réalité, je sais ne pas en avoir retenu grand chose en dehors de l’essentiel que je viens de vous livrer, sans doute parce que c’est ce qui m’a le plus marqué.

Ça et le fait que ce roman a l’intelligence suprême, lui aussi, de prendre son temps pour asseoir pleinement son propos, et faire souffler entre ses pages le vent de l’Histoire. Il n’y est pas question d’une destinée unique, d’un système à renverser par la force d’une seule personne embarquant une foule dans son sillage, il n’y est pas question d’une révolution, mais d’une évolution ; ce qui peut sonner nettement moins satisfaisant, quand on est habitué à une certaine construction scénaristique, mais qui demeure quelque part encore plus épanouissant. À l’image de la construction patiente de son univers, la structure de ce roman, dans son altérité brute et sincère, a quelque chose de reposant. Pas dans le sens d’une douceur faussement féministe, d’un Girl Power aussi fatiguant que fatigué, mais juste dans le sens d’une réflexion posée et argumentée, lucide et sage, et donc parfois un peu rugueuse. Parce que de la même manière que ses personnages s’interrogent sur leurs origines et positions sociales et culturelles, le roman dont elles font partie, à travers elles, lui-même s’interroge sur ses propres ascendances et potentielles descendances, avec une acuité implacable. C’est ça, je crois que je trouve le plus balaise, là-dedans : sans se donner l’ai prétentieux à aucun moment, les Chroniques du Pays des Mères contient sa propre histoire en même temps qu’une grosse partie de sa propre analyse, pour peu qu’on daigne, je crois, lui accorder l’attention nécessaire, par son simple souci du détail. Une forme de meta par procuration, sous-produit d’un livre monde complet.

Voilà. Là je crois que j’ai fait le tour. À peu près.

En voilà un roman qu’il est pas majeur pour rien. Quelle technicité, quelle précision, quelle histoire. Du grand œuvre à tous les niveaux, que je vais retenir longtemps. Que dire de plus. Rien.

Je suis content d’avoir été courageux.

Au plaisir de vous recroiser.

En attendant, que votre avenir soit rempli d’étoiles. 😉

Waw ! Je sais pas quoi dire après un article aussi poussé et analytique, ça me donne juste envie de sortir mon exemplaire de ma PAL mais comme toi j’ai peur de la longueur.

J’aimeAimé par 1 personne

Je crois que la seule chose à faire c’est de tenter. :p

Au pire, c’est tellement dense que ça peut se manger par petits bouts, c’est assez bien segmenté. Et franchement, si j’ai effectivement senti le temps passer à certains moments, je ne me suis jamais réellement ennuyé.

J’aimeAimé par 1 personne

Merci beaucoup, tu m’as rassuré. Il manque plus que je le sorte de ma pal.

J’aimeAimé par 1 personne

Allez, je vous pardonne les commentaires sur Janus 🙂 : enfin une lecture qui n’est pas thématique mais technique, aaaaaah, énorme soupir de jubilation. Et Vous Avez Tout Compris. Merci. EV.

J’aimeAimé par 1 personne

Wow. Je. Wow.

Merci infiniment pour ce moment de grâce. Je vais porter votre commentaire comme un badge d’honneur dans mon cœur.

Et merci pour votre roman.

J’aimeJ’aime

Eh bien, ton retour me fait songer qu’il faut que je mette ce roman en tête de pile à lire, plutôt que dans ses tréfonds puisqu’il attend sur mes étagères depuis un certain nombre d’années que je daigne m’y plonger ^^ »

J’aimeAimé par 1 personne