Abandon à la page 248/370

Nos vies sont remplies de premières fois inattendues.

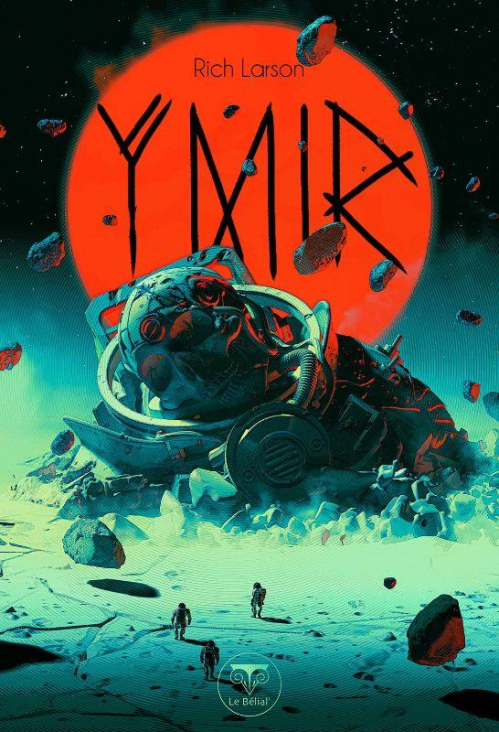

Je n’aurais certainement pas cru abandonner ma lecture d’un livre du Bélial’, encore moins le premier roman du même Rich Larson qui m’avait tant enthousiasmé et ébloui avec sa Fabrique des Lendemains il y a peu. Mais n’empêche qu’ici nous sommes, comme dirait mon voisin breton (j’avais envie de faire cette référence, laissez moi tranquille). Alors voilà, ça fait mal, c’est profondément ennuyeux, je me sens un peu coupable, mais à un moment donné, quand encore quelques jours auparavant on démontait un bouquin de près de 600 pages en deux jours mais qu’on galère à seulement se remettre à l’ouvrage pour un autre qui en fait moins de la moitié en tenant compte de la police ; il faut se rendre à l’évidence. La rencontre ne pouvait pas se faire sous de bons auspices, pas en ce moment en tout cas. Mais en y réfléchissant un peu pendant que je ne le lisais plus, je crois que de toute manière, j’aurais été hostile à ce roman, même terminé.

Alors je vais tâcher de vous expliquer ça, comme à chaque fois.

Le premier problème, c’est le découpage. Ou plutôt devrais-je dire le surdécoupage. Trop de chapitres, trop courts, le sentiment de ne jamais pouvoir réellement prendre le temps de se poser plus de trois ou quatre pages d’affilée pour laisser le récit respirer, ou le lecteur – moi – de simplement poser un peu quelques enjeux, tranquillement. Alors bon, je comprends le parti-pris, d’une certaine manière, mais pour autant, quel empressement, quelle frénésie. C’est épuisant, et ça n’aide pas à tout comprendre, à coup de transitions nébuleuses, de vocabulaire étranger et de références à des événements dont sur le coup on ne sait rien. Alors certes, on revient sur tout ça, au fur et à mesure qu’on avance, analepses à l’appui. Mais encore une fois, c’est un matraquage si constant, permanent, on est baladé si furieusement d’un enjeu, d’une péripétie, d’une scène à l’autre, qu’on ne sait jamais vraiment où on en est, ce qu’on fait, ce qu’on doit faire, à quoi réellement faire attention. J’avais l’impression d’être un bille de flipper dans une machine en plein secouage avant le TILT final. Ce qui explique sans doute dans un premier temps, malgré toutes les qualités créatives et narratives du roman, qu’à chaque pause que j’y faisais, le temps entre chaque lecture augmentait exponentiellement jusqu’à ce que je comprenne que je n’en pouvais plus, allongeant même le temps entre l’abandon lui-même et la présente chronique.

Parce qu’au delà d’être embêté à l’idée d’abandonner un roman que j’ai tant attendu et que j’ai eu le privilège de recevoir de la part du Bélial’, je n’arrivais pas à comprendre ce qui me plombait tant que ça dans ma lecture : j’ai lu pire en terme de précipitation narrative, ça ne m’a jamais arrêté. J’ai même lu beaucoup moins bien à tous les niveaux, narrativement ou conceptuellement. Et puis j’ai compris, ironiquement grâce à une chose que j’ai dite dans ma toute récente chronique de Peut-être les étoiles : j’en peux plus de la tragédie. J’en peux surtout plus de la fatalité et plus généralement de l’inexorabilité des récits auxquels je suis confronté. Vous pouvez me présenter toutes les intrigues possibles, remplies de toutes les péripéties imaginables, me confronter à des souffrances internes terribles ou m’illuminer de sentiments à la guimauve, je pourrais toujours les encaisser tranquillement ; non, ce qui m’emmerde, c’est quand le sentiment de savoir exactement où tout ce la va sans que rien de ce que je lis ne compte. Quand les personnages semblent se complaire dans leur crasse ou les auteurices dans leur positivité forcenée. Et ici, bordel, que ce roman m’a semblé tristement nihiliste. « Ça ne va bien pour personne », et on te le fait savoir à la moindre page, de la façon la plus frontale, brutale possible. Aucune chance de rémission, de rédemption, d’évolution positive, même pas l’envie, il me semble. J’en ai soupé des tragédies shakespeariennes où tout le monde crève à la fin et l’a bien mérité. Remarquez, j’en sais rien, ptet’ qu’Ymir se finit bien, hein, mais à force de voir Yorick, notre anti-héros détestable s’en prendre plein la tronche et en redemander parce qu’il estime bien le mériter, je n’avais même plus envie de savoir. J’étais tout à la fois fatigué, ennuyé et agressé. En tenant compte des circonstances actuelles, qui, ne nous mentons pas, comptent énormément dans mon ressenti, je n’avais ni envie ni besoin de me faire subir un tel traitement à moi même. Pas quand lire 50 pages me prend une heure ressentie trois. Dont acte.

Immense déception, donc. Pas au niveau de La Fabrique des Lendemains, à quasiment tous les égards, à mes yeux, surtout parce qu’il manque ici à mes yeux d’une certaine lumière, d’une variation thématique interne ; tout est trop gris, triste, désespérant et voué à des abysses bien méritées. Meh. Et du coup, malgré une certaine créativité conceptuelle, ou du moins une certain inventivité pour remanier des tropes communs de la SF, ça manque de lumière, de la foudroyance géniale rencontrée dans les nouvelles de l’auteur, d’un enjeu, quelque chose à défendre. J’oserais dire que Rich Larson m’est apparu méconnaissable. Et ça fait chier, parce que j’étais tout prêt à l’admirer aussi fort en tant que romancier que je l’admire déjà en tant que novelliste. On verra à la prochaine occurrence, je demeure curieux. Prudent, encore, mais curieux quand même.

Allez on oublie, et en repart de l’avant.

Woohoo.

Au plaisir de vous recroiser.

En attendant, que votre avenir soit rempli d’étoiles. 😉

3 comments on “Ymir, Rich Larson”