Ne okrećem se tata – Zoster

Bon, vous le savez bien, normalement, à ce stade, si vous me suivez un minimum : Rozenn et moi, c’est à la vie à la mort.

Il n’y a, tout simplement, aucun·e auteurice que j’ai autant envie de défendre et de promouvoir sur ce blog qu’elle. On peut parler d’originalité, de singularité, de connexion, de ce que vous voulez : j’aime son travail très fort, et j’ai envie de le partager autant que possible, pour que d’autres personnes que moi puissent à leur tour l’aimer aussi fort.

Et de fait, depuis le temps, avec la relation privilégiée que nous avons bâtie ensemble, forcément, ses ouvrages sont autant de zones de confort pour moi. Et après un moi de mai particulièrement chargé, une gueule de bois littéraire sévère après l’exceptionnel Noire est la couleur, le traditionnel SP de mon Onirographe favorite était comme à chaque fois une excellente occasion de me remettre en selle ; je ne me préparais guère qu’à devoir galérer pour encore une fois essayer de me creuser la cervelle pour des compliments un tant soit peu inédits.

Or, je me présente aujourd’hui devant vous avec la lourde tâche de devoir vous avouer que pour la toute première fois, la magie n’a pas opéré. Alors fort heureusement, Rozenn demeure une excellente écrivaine, donc on est loin d’une catastrophe quand même, et je sais que si torts il y a, ils sont un peu partagés ; le fait est que que je suis quand même assez vanné ces dernières semaines, m’étant peut-être auto infligé un petit burn out littéraire. Mais il demeure qu’aujourd’hui, je ne peux pas être l’enthousiasme incarné que je suis normalement quand il faut parler de l’Oniroverse.

Essayons de dépatouiller tout ça.

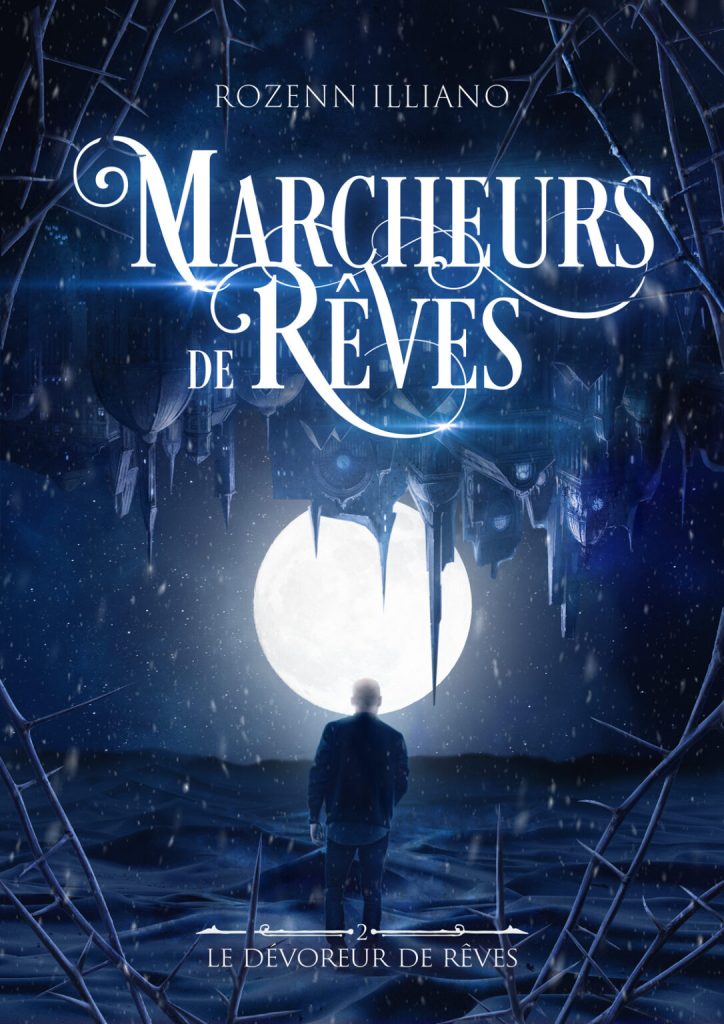

De manière assez logique, on est dans la continuité de ce que je disais à propos du premier tome de la trilogie Marcheurs de Rêve, Les griffes du sommeil, au delà de l’évidence narrative immédiate. À cet égard, après une rapide mention spéciale au fort appréciable et encore trop rare résumé de l’épisode précédent en introduction du roman, je tiens à complimenter le travail de Rozenn Illiano ; son écriture est toujours, à mes yeux, un modèle de sensibilité et d’organicité, et le soin qu’elle apporte à ses personnages est toujours aussi impressionnant. Je ne sais que trop bien qu’en introduisant cette chronique avec l’idée de ma relative déception, c’est le deuxième mot qui va avoir le plus d’impact, étant donné à quel point je peux flagorner quand il s’agit de cette autrice. Alors que le mot important, ici, c’est bien « relative ». Je ne pense pas pouvoir dire que ce roman est raté ou mauvais. Je ne pense même pas pouvoir dire qu’il faillit au standard habituel des bouquins estampillés Oniroverse.

Je pense plutôt que mon sentiment de lassitude est le symptôme d’une malheureuse convergence de maux qui, s’ils avaient été pris isolément, auraient été bénins.

En premier lieu, je pense qu’on peut citer une certaine proximité avec La Maison des Épines. Un roman que j’avais aimé, mais dont je devais bien admettre qu’il était sans doute trop dense et trop mélancolique pour réellement me séduire à un moment particulièrement peu propice. Je crois que ce Dévoreur de rêves souffre du même problème, avec un peu plus de poids encore, et un léger décalage. En effet, on a là aussi, je trouve, énormément de choses à gérer, narrativement parlant. Beaucoup de personnages, beaucoup de trajectoires croisées, beaucoup d’informations, et des enjeux de taille dont on ne sait jamais vraiment comment les appréhender à l’aune de tout ce qui se passe. Et si je vante sans cesse la capacité singulière de Rozenn Illiano à intégrer du quotidien et de la vie normale à l’extraordinaire de ses intrigues, peut-être qu’à l’instar de son autre roman susnommé, elle a ici succombé à une forme d’exhaustivité trop foisonnante. À mes yeux, si j’apprécierais toujours l’idée d’avoir deux personnages discuter de choses extrêmement importantes en rangeant le lave-vaisselle – parce que ça fait terriblement vrai – peut-être, quand même, que je n’ai pas envie de savoir tout ce qu’ils font en permanence.

Pas pour dire que le texte en fait pour ainsi dire trop dans ce domaine, pour autant, mais un peu quand même ? C’est difficile à verbaliser, mais j’ai, d’une certaine manière, eu le sentiment que les enjeux les plus prenants, ceux censés apporter la tension de fonds à l’intrigue, m’accrocher, étaient quelque peu noyés sous la tonne d’informations plus banales fournies pour donner du corps et du souffle au texte. Pour une fois, l’équilibre que je trouve usuellement dans les textes de L’Oniroverse n’était pas réellement présent. Ou pas d’une manière sachant profondément me séduire comme à l’accoutumée.

Sans réellement m’ennuyer, j’ai quand même dû lutter pour me remettre à l’ouvrage après l’enchaînement de quelques chapitres, toujours victime de l’impression qu’on était encore dans de la mise en place des éléments nécessaires au déroulement de la réelle intrigue à venir. Comme si, finalement, à l’instar des marcheurs de rêves eux-mêmes, cachés trop longtemps au monde, il fallait au texte les représentant le temps de sortir au jour correctement. Et de fait, si certaines révélations et avancées franches dans l’intrigue m’ont rendu la deuxième partie de ce deuxième tome moins difficile à parcourir, je dois bien avouer que la première partie m’a quand même semblé assez laborieuse. Je me console en me disant que je pense avoir au moins saisi les trois raisons principales de la – relative, j’insiste – pénibilité de cette lecture.

La première, c’est d’abord et avant tout moi. Comme je l’ai dit dans l’intro, y a des périodes comme ça où je m’en demande peut-être un poil trop, et je force là où je ne devrais pas forcer, pour des raisons X ou Y. Ici, c’est l’angoisse existentielle, un SP d’une autrice que j’adore et un mois précédent m’ayant pris beaucoup plus de ressources mentales que ce que je croyais, ne me rendant compte de ma fatigue qu’à mi-chemin, à un moment où j’estime avoir atteint le point de non-retour.

La deuxième, c’est peut-être une petite fatigue de la formule d’indépendance des romans de Rozenn Illiano à mes yeux de superfan. Parce que mine de rien, avec des sagas aussi cloisonnées les unes des autres, il faut à chaque nouvelle occurrence réexpliquer des choses qui aux yeux d’un habitué – surtout un habitué avec une très bonne mémoire – peuvent assez vite devenir redondantes ; ou pire, faire se poser des questions qui gênent. J’avoue que pour la première fois, je me suis activement interrogé sur la continuité complète de l’ensemble du travail de l’autrice, me demandant pourquoi certaines choses n’étaient pas évoquées ici, ou pourquoi certaines choses écrites ici n’avaient pas été évoquées ailleurs. Pas tant un souci d’incohérence qu’un petit chagrin par omission, si j’ose dire. Pour à chaque fois me dire que c’était aussi logique qu’inévitable, voire souhaitable, au fonds, toujours dans le souci de cette indépendance d’un volume à l’autre, et que je faisais mon pénible pour rien. Oui. N’empêche que je me suis quand même posé ces questions, et ça parasite un brin la découverte, quand même.

Et la troisième, c’est encore autre chose d’un peu plus subtil et complexe. Sournois, oserais-je. Si vous me connaissez bien, vous savez qu’une de mes lubies négatives, en littérature, c’est les personnages dépourvus d’agentivité. Je déteste qu’on m’écrive un personnage simplement spectateur des événements, tout en me le présentant comme un protagoniste, qui se contente d’être balloté par les péripéties qu’on lui écrit, et qui n’avance qu’au gré d’un scénario qui ne lui appartient pas.

Ici, Rozenn Illiano ne commet pas cette erreur. Tous ses personnages sont agents de leurs destins, et même leurs ponctuelles inactivités sont les produits de décisions réfléchies et motivées. Ceci étant dit, je dois bien admettre, tout de même, qu’elle s’est peut-être un peu piégée avec certains éléments de son intrigue, condamnant une bonne partie de son casting à une forme d’impuissance extrêmement frustrante à lire. L’antagonisme déployé dans ce volume étant complètement désincarné et démotivé, qui plus est d’une force semblant assez implacable, nos héro·ine·s sont pour une bonne partie du récit réduit·e·s au rôle de spectateurices démuni·e·s ; et de fait, on lit beaucoup de gens discuter, dans ce roman.

Alors des dialogues super bien foutus, vivants, remplis d’éléments intéressants, émaillés de détails et bien rythmés, mais beaucoup de dialogues, quand même. Beaucoup de nos protagonistes s’expliquant les uns aux autres qu’ils ne peuvent rien faire ou pas grand chose, réduisant l’action à une portion assez congrue du récit. Et de fait, en tant que lecteur, si l’intrigue, techniquement, avance, par petites touches, j’ai trop régulièrement eu le sentiment de faire du sur-place, en dépit des éléments fournis pour me prouver le contraire.

Et du coup, comme je le disais plus haut, quand bien même j’ai eu droit, comme d’habitude avec Rozenn Illiano, à mes jolies scènes suspendues entre personnages adorables, à mes moments de réelle tension face à des menaces nées de la magie du rêve, à des révélations et autres surprises scénaristiques, rien n’a jamais vraiment su me frapper avec l’intensité familière attendue et habituelle. Si la formule était là, avec toujours les mêmes ingrédients bien distillés et intelligemment réorganisés pour atteindre à une nouvelle singularité et éviter la redite, il m’a juste manqué ce petit truc en plus pas vraiment identifiable pour que je me fasse cueillir comme d’habitude. Je crois sincèrement que ça se joue à rien, parce qu’en dépit de tous mes reproches, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais estimer devoir enlever ou modifier à ce roman pour me le rendre meilleur sans pour autant trahir son essence et ses ambitions. Je crois vraiment qu’il réussit à faire ce qu’il veut faire ; simplement, cet arc des marcheurs de rêves n’est peut-être pas celui que je voulais lire ou dont j’avais besoin en ce moment.

Ou alors – et c’est une certaine audace de ma part – peut-être que, plus cruellement, la sincérité de Rozenn Illiano joue pour une fois contre elle. J’ai noté dans ma lecture de ses Rêves d’Apocalypse sa tendance ponctuelle à balancer ses tripes sur le papier sans vraiment de filtre. Tout comme j’ai pu capter lors de mes lectures de Midnight City et Night Travelers une certaine porosité entre sa vie et ses ouvrages, presque à un point de transparence.

Et puisque dans ces Marcheurs de Rêve, il est encore une fois question du héros de deux de ses romans les plus personnels – et les plus réussis à mes yeux – il n’est pas impossible du tout que certaines angoisses et certains sentiments difficiles à gérer soient passés au travers du tamis de la fiction. Ce qui, le cas échéant, ne constituerait pas à mes yeux un motif à reproche envers ce roman ; juste une explication plus rationnelle et pragmatique à ma propre difficulté à m’y confronter au travers des mots de son autrice. Moi aussi j’ai des angoisses et des craintes, et je crois bien possible que le Somm et la menace générale que cet antagoniste désincarné représente ne fasse presque trop bien le boulot. Il est bien possible que mon relatif blocage avec cette trilogie et une partie de ce qu’elle raconte ne soit finalement bêtement imputable qu’au fait qu’encore une fois, Rozenn Illiano me parle particulièrement bien. Trop bien pour son propre bien en tant qu’autrice, donc.

J’aime bien cette explication. Elle a du sens. Je ne jurerais pas de sa totale exactitude, mais je vais m’y tenir en attendant mieux.

Consolons nous comme on peut, au moins, comme chronique, ça change. Certes, le bilan est plus triste qu’autre chose, puisqu’il demeure que j’ai quand même un peu galéré sur ce tome, là où je l’attendais comme une révélation merveilleuse justifiant les difficultés de son prédécesseur et préparant fiévreusement sa conclusion à venir.

Mais n’empêche que je l’attends quand même, ce dernier tome. Malgré tout ce que je pourrais dire de négatif à propos du travail fourni pour ce tome, première relative déception à l’aune d’un projet comptant une vingtaine de romans (!) tous plus formidables les uns que les autres, l’essentiel demeure que Rozenn Illiano réussit quelque chose bien mieux que tou·te·s les autres auteurices que je connais : me donner envie de la lire, encore et encore.

Oui, ce T2 n’était pas à la hauteur de mes attentes, d’accord. N’empêche que je crois dur comme fer au T3. Et à tout le reste.

Alors on va se concentrer là-dessus.

Au plaisir de vous recroiser.

En attendant, que votre avenir soit rempli d’étoiles. 😉