« Le Disque-Monde est aussi irréel que possible, mais tout de même juste assez réel pour exister.

Et tout juste assez réel pour être dans un réel pétrin. »

Pour le moment, la très bonne nouvelle, de mon point de vue, avec ce Tour du Disque, c’est l’aspect redécouverte systématique. Malgré mon excellente mémoire et mes nombreuses lectures du premier tiers des Annales, je me rends compte qu’avec l’expérience accumulée et le regard neuf qu’elle suggère, je comprends et vois des choses dont je n’avais jamais eu conscience ; même si le revers de cette médaille est sans doute que mon envie d’analyse et le risque de sur-interprétation tendent à rendre mes relectures plus difficiles qu’elles ne devraient l’être. On va dire que c’est une déformation professionnelle, ce n’est pas très grave, mais ça fait perdre un peu de temps sur la progression, parce qu’en plus de prendre des notes, il faut régulièrement s’arrêter de lire pour se demander si une note mérite bien d’être prise.

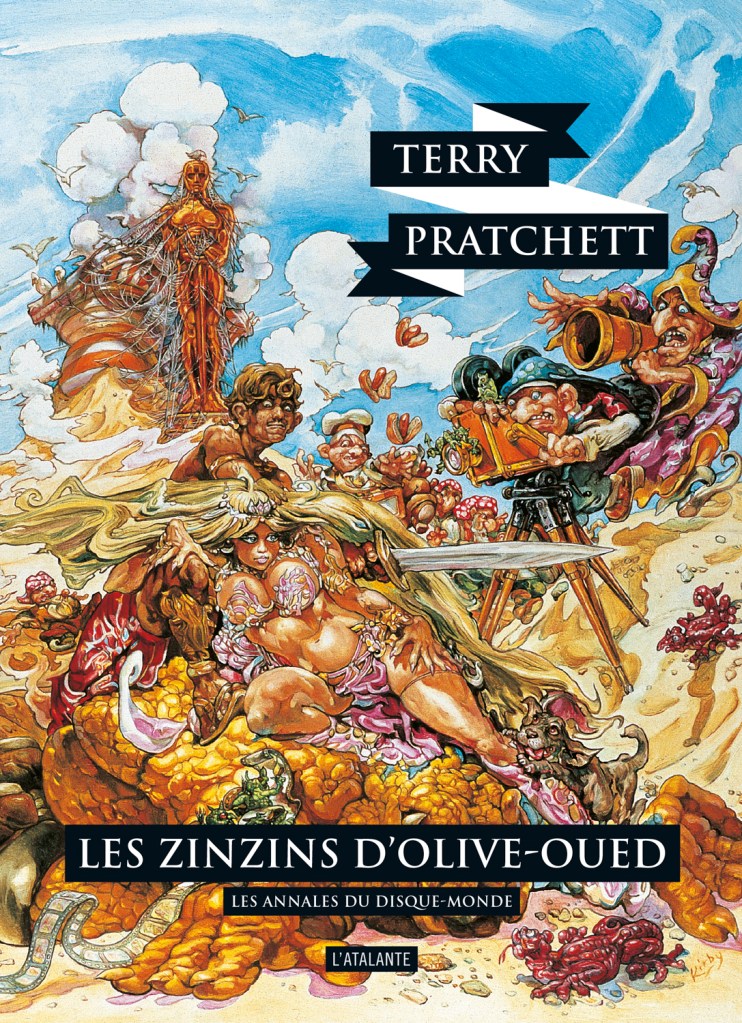

Ceci étant dit, mon souvenir des Zinzins d’Olive-Oued étant globalement négatif avant la relecture, il faut aussi se dire que ça a sans doute joué en ma défaveur. J’avais le souvenir d’un tome indépendant sans grande saveur, à l’intrigue floue et même assez ennuyeuse, me venant systématiquement à l’esprit comme le pire tome des Annales lorsqu’on me posait la question, excluant d’office les tout premiers tomes, leur donnant l’excuse du tâtonnement original. Autant dire que mon œil et mon esprit ayant tant changé, ma vision de ce volume a été plutôt renversée. Je ne pourrais toujours pas jurer que c’est un des meilleurs, il est simplement remonté dans ce qu’on pourrait appeler le « ventre mou » de mon classement personnel. Le problème n’est pas sa qualité mais la difficulté que j’ai eu à y identifier précisément ce que Terry Pratchett voulait y raconter, au delà de la parodie habituelle, avec sa façon si personnelle d’imbriquer la réflexion et le délire. Il aura fallu que j’arrive à la fin pour, je crois, comprendre. On va voir ça ensemble, si vous le voulez bien.

Victor Tugelbend est un étudiant mage très singulier, exploitant une faille du testament d’un oncle décédé et celles du règlement intérieur de l’Université de l’Invisible pour demeurer étudiant ad vitam aeternam en bénéficiant de largesses financières. Sa vie bascule lorsque le cinéma fait son apparition sur le Disque par le truchement de la Guilde des Alchimistes et le sens des affaires inouï de Planteur Je-m’Tranche-la-Gorge, et qu’il en devient une star incontournable. La folle aventure s’installe à Olive-Oued, un coin idéal pour les tournages, sans se rendre compte que bien vite, le lieu prend un peu trop ses aises avec ses hôtes. Olive-Oued rêve, et personne ne veut voir les images.

Comme Olivier Gechter me l’a très justement signalé sur Twitter alors que j’exprimais mon désarroi quant au « bordel conceptuel » de ce volume, Terry Pratchett y entame ici un processus essentiel à la réussite future des Annales du Disque-Monde, et leur singularité, à savoir l’invasion industrielle de la fantasy. Et je parle bien d’invasion, car chaque incursion d’un concept industriel ou moderne dans ce monde purement magique sera à chaque fois l’occasion d’une lutte acharnée entre ses inventeurs et les esprits les plus conservateurs, souvent d’Ankh-Morpork ; ou bien l’occasion pour les personnages (souvent les Mages) de combattre les Choses des Dimensions de la Basse-Fosse, qui tentent d’exploiter la fragilité du tissu magique du Disque pour envahir ce dernier, comme dans ce volume, à travers le cinéma, dont le fonctionnement découle directement de notre réalité.

Il ne s’agit donc pas de simplement parodier le cinéma est ses fonctionnements dans un cadre différent, il s’agit bien d’interroger les implications d’un phénomène de masse aussi important que celui-ci, à l’échelle du monde qui l’accueille comme de cielles qui participent à sa naissance ou son fonctionnement. Et c’est sans doute cet aspect qui m’a posé problème le long de cette lecture, puisque l’aspect parodique demeure hautement majoritaire, et qu’il me fallait réfléchir un peu plus que pour les tomes passés à la signification discrète des caractères, fonctionnements et évolutions des divers personnages. La clé se trouvant, je pense, dans le fait que ces deux aspects du récit, la parodie du cinéma et la morale générale, se retrouvent finalement dans un rapport de corrélation, et non de causalité, avec comme principal lien les personnages.

« Quand l’anormal tire en longueur, il devient le normal. »

On retrouve bien évidemment les usages habituels de Terry Pratchett concernant les tropes qu’il détourne, avec comme cible privilégiée ici le 7ème Art, et surtout son fonctionnement interne. Le vecteur principal étant bien entendu Planteur, la personnification-même de la quête d’argent facile, perméable à tous les abus et donc à la folie d’Olive-Oued, dont j’ai pu lire qu’elle était une évocation des fonctionnements pernicieux de certaines menaces « divines » du mythe de Chtulhu et ses créatures. Je n’ai aucune connaissance dans ce domaine, je me contenterais donc de citer cette piste sans juger de sa pertinence. Mais pour revenir à Planteur, il campe ici le rôle temporaire de producteur de cinéma, avec tous les excès que cela suggère, évoquant Cecil B. DeMille et ses rêves de grandeur, excluant toute volonté artistique du cinéma pour uniquement se concentrer sur son aspect industriel et pécuniaire. S’il y a de l’argent à se faire aux alentours d’Ankh-Morpork, d’une façon ou d’une autre, on retrouvera Planteur quelque part dans le processus. N’existant que comme ressort comique et comme personnification d’un concept, il est assez monodimensionnel, mais c’est aussi logique que parlant ; il est habité par une fièvre qui n’est pas la sienne, constituant un lien entre les désirs d’existence du lieu Olive-Oued et la réalité concrète du Disque. Sa soif d’argent facile le mène à tous les excès dont les Choses des Dimensions de la Basse-Fosse ont besoin pour élargir les failles dans la réalité. Il n’est qu’un vecteur, à la fois dans la diégèse et dans le récit, ce qui, paradoxalement, lui confère une certaine profondeur, puisqu’il incarne une bonne part des travers que Pratchett moque, entre l’hypocrisie permanente du milieu, la soif du profit, le manque de scrupules, etc.

D’un autre côté, par l’étude déformée par le prisme du Disque de la fascination qu’exercent les images, particulièrement animées, Terry Pratchett en révèle la puissance, aux deux extrêmes du spectre. Les images animées fascinent, hypnotisent et rendent presque impuissant.e.s, nécessitant d’arrêter de les regarder pour parvenir à en combattre les effets néfastes ; mais elles font évoluer et s’interroger cielles qui les regardent, créant de nouveaux prismes au travers desquels regarder, précisément. On pourra prendre en exemple Détritus, qui fait son apparition en tant que véritable personnage bien plus tôt que je ne le croyais, et qui commence déjà son évolution vers le statut de citoyen respectable pour l’amour de Rubis, grâce ou à cause des effets des films. Ces derniers racontent les choses d’une autre façon que la réalité elle-même, et lui confèrent un surplus de réalité, et d’une certaine façon, déteignent. Rubis considère ainsi, en partie par l’influence de ses nouvelles amies du cinéma, elles-mêmes influencées par une nouvelle vision inspirée par le cinéma, qu’il serait peut-être temps de concevoir l’amour différemment chez les Trolls. Le cinéma, et donc l’Art comme catalyseur des découvertes et du changement, dont il faut savoir interroger et tempérer l’influence pour ne pas sombrer dans une certaine fascination malsaine, voire morbide. Si l’exemple de Rubis et Détritus prête à sourire et se résout positivement dans l’intrigue, les conséquences à une plus grande échelle sont plus discutables, puisque la réalité n’étant pas le cinéma, évidemment, il faut se méfier de la dose de réalité qu’on en importe dans le monde réel.

L’idée n’est pas de critiquer le cinéma en particulier, ni l’Art en général, mais bien notre rapport à ces concepts finalement nébuleux ; la lentille grossissante du Disque est là pour exagérer en profondeur ces dangers et hausser notre niveau de vigilance face à des effets insidieux, plutôt que pour réellement avertir d’un risque réel et immédiat. Les conséquences sur le Disque sont autrement plus graves que dans notre monde, mais c’est bien la vision du cinéma de notre réalité qui s’y invite, ce qui ne peut qu’être signifiant.

« La réalité n’avait pas forcément besoin d’être réelle. Peut-être que dans les circonstances adéquates, il lui suffisait d’être ce que croyaient les gens… »

Le meilleur exemple de cette influence est sans doute le personnage le plus fouillé et le plus réussi du roman, à savoir Gaspode, le chien prodige. Il représente à la perfection cette double influence, aussi néfaste que positive du cinéma, tout comme la recherche de Terry Pratchett de quelque chose à raconter au delà du cinéma et de ses aspects les plus parlants (même si les habitants du Disque ont été incapables d’inventer un moyen d’inclure le son à leur cinéma). Gaspode est un petit chien pouilleux, désabusé et triste, qui a pris conscience du lui-même à cause de la « magie » du cinéma, et se révèle extrêmement intelligent ; il est à mes yeux le réel héros de ce roman, parce qu’il en porte les enjeux profonds et en est le seul véritable moteur, comprenant plus et agissant au mieux ; Victor et Ginger ne font quasiment que subir et suivre, en dehors des moments où leurs pouces opposables et les circonstances leur permettent de prendre l’initiative seul.e.s. Le regard acéré et lucide de Gaspode est la lumière qui éclaire les enjeux du roman et en cristallise les principales réflexions, en miroir avec celles révélés par le cinéma du Disque : à savoir l’importance de l’auto-détermination et la conviction que l’on met ou non à constituer sa propre image, en relation avec celle que nous renvoient les autres autour de nous.

Lorsque Gaspode et Victor rencontrent d’autres animaux ayant eux aussi soudainement acquis une conscience, ils ne se donnent un nom que parce Victor leur en donne un correspondant à ses propres standards, que les animaux réfutent, avant de les adopter malgré eux ; pas parce qu’ils leur plaisent, mais bien parce qu’il n’ont pas d’autres repères auxquels se raccrocher, vivant soudainement une vie qui n’est pas la leur, mais celle que leur prête cette « magie » du cinéma, très humaine et surtout anthropo-centrée, sans leur demander leur avis. On retrouve d’ailleurs dans cette « cour des miracles » animales et dans quelques échanges un thème neuf des Annales, qui en sera un des piliers, à savoir le multiculturalisme, moteur de conflits et de concordes ; si on accepte l’idée de voir dans un canard, une souris, un chat, un humain et un chien qui discutent au coin d’un feu une représentation du multiculturalisme, évidemment, mais on le voit nettement plus dans une autre séquence mettant en scène presque toutes les races du Disque en discussion autour de leurs représentations respectives dans une scène de film, avec la dose de malaise qui va bien.

Mais l’idée principale est la suivante, faisant écho à d’autres éléments des précédents romans des Annales, et tout particulièrement Trois Soeurcières : on est ce que l’on croit être, même si ce que l’on croit être dépend de ce que les autres en disent ; le mensonge des apparence amène à la conviction. Gaspode est tellement enfermé dans le rôle d’un petit chien minable qu’il paraît impossible qu’il sache parler, et a fortiori qu’il soit même plus intelligent que beaucoup des gens avec qui il converse. Pire, les gens auront même plus facilement tendance à croire que Lazzi, chien stupide mais docile, enthousiaste, et surtout beau, est intelligent, parce qu’ils l’ont vu faire dans les films ; malgré le fait qu’il ne sache rien faire en dehors des tournages sans Gaspode pour lui souffler la marche à suivre. Et Gaspode lui-même doute, de ce fait, ne se prend pas au sérieux, constituant son propre obstacle à l’émancipation et au bonheur, se faisant lui-même taire, là où sa parole pourrait le libérer des instincts qu’il refuse ou des obligations qu’il s’impose, par crainte de la déception comme par connaissance de la cruauté de la réalité. Il est à la fois son meilleur allié et son pire ennemi et fait beaucoup de ses choix par altruisme, même si c’est souvent à son corps défendant, et ce malgré un passé traumatique. Il est autant un ressort comique qu’un personnage profondément tragique, et donc profondément humain, ce que je pense comme un réel compliment, envers lui comme envers le talent d’écrivain de Terry Pratchett. J’avais oublié que Gaspode était dans ce volume et je n’arrive pas à comprendre comment ou pourquoi, tellement il m’a séduit durant cette relecture. J’ai terriblement hâte de le retrouver.

« Vous savez quelle est la plus grande tragédie du monde ? […] Ce sont les gens qui ne découvrent jamais ce qu’ils veulent vraiment faire ni pour quoi ils sont doués. »

Ce qui m’amène un de mes principaux points de réconciliation avec ce volume, à savoir son effort notable sur la continuité. J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer je crois le fait que pas mal des tomes précédents étaient très indépendants les uns des autres, et que les seuls fils conducteurs étaient le Disque lui-même, faisant souvent l’impasse sur l’évolution au long cours de personnages récurrents en dehors d’un Rincevent ou du Bibliothécaire, même si ce dernier est déjà dans sa forme « finale ». À vérifier, mais il me semble bien qu’à partir du présent volume, une attention particulière sera portée à l’idée de créer des ponts plus nombreux entre les différents épisodes. J’en veux pour preuve Détritus, qui commence son ascension de l’échelle sociale qui le mènera au guet, à l’apparition fugace de La Mort, déprimé, préfigurant sa crise existentielle et ses aventures à venir dans Le Faucheur, le personnage de Vindelle Pounze, qu’on croisera également dans ce même volume ; nous croisons également un tout jeune Cogite Stibon, et la joyeuse bande de Mages qu’il accompagnera dans bon nombre d’autres volumes, menée par le formidable Mustrum Ridculle. Il est d’ailleurs important de noter que les personnages les plus intéressants, à tous les égards, de ce volume, en sont les personnages secondaires, laissant Victor et Ginger complètement sur le bas-côté de l’Histoire du Disque. Ceci me laisse à penser qu’avec ce volume, Terry Pratchett aura compris quelque chose sur la façon dont il devait – ou voulait – mener ses histoires, ne revenant à des épisodes uniques qu’en de rares occasions, justifiées par un propos qui devait se passer en dehors de ses cadres habituels, je pense notamment au Régiment Monstrueux ou Les Petits Dieux, qui dans mon souvenir font partie de mes préférés.

« Le noir était partout, en permanence, il attendait seulement que les lumières s’éteignent. »

Si j’évoquais un « bordel conceptuel » au début de cette chronique, c’est bien parce que j’ai eu du mal à déterminer si j’ai voulu trop lire de choses dans ce roman où si Terry Pratchett lui-même a trop essayé d’en mettre. J’ai l’habitude de voir dans ses romans une volonté de satire, et j’aurais eu du mal à considérer dans celui-là, alors que cette tendance se confirme depuis quelques tomes, une exception à cette règle générale. La parodie très directe du monde du cinéma en fait une satire de facto extrêmement efficace, mais la volonté de creuser les egos et les motivations de bon nombre des personnages présentés me laisse penser que ce ne pouvait pas être l’unique but du roman. Tous les personnages sans exceptions se cherchent, cherchent à savoir ce qu’ils pourront bien faire de leur vie, quelque chose qui leur correspondrait, qui leur permettrait de faire correspondre leurs valeurs et leurs actions ; me poussant à y voir un dessein de Pratchett, et non une simple et trop large coïncidence. Mais le fait est que la rencontre des deux enjeux au sein de la narration crée parfois une certaine friction à l’arôme artificiel, ce qui a sans doute participé à un goût de trop-d’un-coup, m’amenant à m’interroger sur l’absolue pertinence de certaines scènes ; pas pour leur aspect comique, toujours impeccable, mais seulement pour leur pertinence générale vis-à-vis de l’intrigue, mais c’est sans doute très personnel. Le fait de mêler à ce point la parodie et des enjeux plus intérieurs a sans doute créé, à l’échelle de ce volume, à sa première lecture une certaine confusion chez moi, ne parvenant pas à faire la part des choses, mélangeant les enjeux et ne captant pas la myriade de références au cinéma classique, entre les noms de certains personnages (Mr Gauledoin), les scènes mythiques (Planteur dansant sous la pluie) ou d’autres détails comme le fameux rugissement du lion ou le gardien doré de la porte qui rappelle à tout le monde un oncle en O.

Entre mes souvenirs difficiles et ma tendance à parfois ne pas savoir simplement me divertir – même si présentement, je relis tous ces tomes dans le but précis de les analyser en profondeur, donc c’est plutôt logique – il me faut tempérer mon avis global sur Les Zinzins d’Olive-Oued. Ce tome est bien meilleur que ce que je pouvais en dire par le passé, tout simplement parce que j’ai acquis des clés de lecture et de compréhension que je n’avais pas lors de mes premières lectures. Il n’est effectivement pas au niveau de certains de ses coreligionnaires, à cause notamment d’un duo principal souffrant terriblement de la comparaison avec le reste de la distribution, mais ce sont sans doute ces mêmes rôles secondaires qui hissent sans cesse l’ouvrage vers le haut ; ce que j’aurais aimé voir comme une volonté discrète d’un propos politique sur les marginaux et leur effacement par rapport à des privilégiés à qui on donne tout sans poser de questions, mais il me semble que c’est un peu tôt dans la saga pour prêter ces intentions à Terry Pratchett, et surtout sous une forme aussi frontale. Je garderai les yeux ouverts pour le moment où l’occasion se présentera d’en parler dans des termes rendant mieux justice à ses intentions exactes. Dans cette même optique, il faut également noter la préfiguration de quelques détails qui deviendront plus tard des marques de fabrique de l’auteur, à savoir le pouvoir des histoires (préfigurant ici le narrativium) en lien avec le cinéma, comme l’importance de la coopération, ou encore la porosité de l’homme aux risques et bénéfices des nouvelles technologies (la fameuse invasion industrielle).

Encore une fois, j’ai eu la bonne surprise de redécouvrir un tome des Annales du Disque-Monde avec un œil totalement neuf, et donc d’y trouver des éléments qui m’avaient échappés ou que j’avais tout simplement oubliés. Si il me faut bien reconnaître qu’en dehors des personnages principaux des arcs dont je sais qu’ils me sont chers, pour le moment je n’ai pas été séduit outre-mesure par les personnages qui n’ont été là que le temps d’une histoire, à l’exception sans doute de Mortimer. Victor et Ginger étaient deux outils fort utiles aux propos du roman, mais guère attachants, sur lesquel.le.s je n’avais rien à dire, CQFD, serais-je tenté de dire. Ce tome est la confirmation définitive que je préfère largement le Terry Pratchett satiriste et humaniste au Terry Pratchett parodiste, lorsqu’il s’attelle à raconter des destins individuels qui peuvent m’évoquer les affres de la vie de tout.e un.e chacun.e au sein d’un univers unique, quoique évocateur, plutôt que lorsqu’il s’amuse à décortiquer les tropes de genres ayant déjà bien trop vécu dans des formes assez archaïques. Ses clins d’œil sont d’autant plus savoureux lorsqu’ils montrent le chemin parcouru plutôt que lorsqu’ils évoquent malgré eux le surplace dont les lecteurices ont pu souffrir. Si la parodie est une loupe qui pointe du doigt, de façon très directe, la satire est un miroir déformant, qui force à changer de perspective et à s’interroger sur la meilleure manière de faire, pour parvenir à mieux voir.

Et ce volume, malgré ces défauts, montre bien cette tendance à créer de nouvelles choses au sein du Disque, à changer de perspective, pour le faire évoluer en quelque chose qui lui appartiendrait en propre, plutôt qu’à s’appesantir sur bon nombre de détails uniquement référentiels qui, avec le temps seraient inévitablement devenus stériles. Si Eric était un épisode transitoire, Les Zinzins d’Olive-Oued est, en tout état de cause, un nouveau départ, avec ce que cela implique donc d’hésitations et de titubements. Mais j’aime à croire qu’une bonne partie de ces légers errements ont eu lieu dans ces 410 pages et ont donc été évacués des suites à venir. J’ai donc toutes les raisons du monde pour affirmer avec confiance que le meilleur est clairement à venir. Et ça, c’est quand même assez formidable.

Je vous laisse avec une de mes citations favorites, une de ces petites perles de sagesse chères à mon cœur, qui n’a pas trouvé sa place d’elle-même au fil de la chronique, mais que je ne pouvais pas ne pas caser quelque part :

« Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s’est passé. »

Au prochaine épisode donc.

Au plaisir de vous recroiser.

En attendant, que votre avenir soit rempli d’étoiles. 😉

Analyse très intéressante et à mon avis, pertinente ^^ c’est ce que j’aime autant dans le disque, derrière le délire, il y a tellement de richesses qu’on en découvre un peu plus à chaque relecture.

J’aimeAimé par 1 personne

Merci beaucoup ! =)

Je partage totalement ton sentiment, c’est précisément pour ça que je me suis lancé dans le Tour du Disque, et je suis ravi de voir qu’on a complètement raison. 😀

Merci de me suivre, ça valide complètement la démarche. =)

J’aimeAimé par 1 personne

Je dois bien avouer que c’est un des tomes du Disque qui m’a le moins marqué, que ce soit en mal comme en bien… et je pense que la fadeur de ses deux protagonistes en est la cause principale. Je me souvenais que Détritus commençait son ascension, mais j’avais même oublié que Gaspode apparaissait ici !

Je pense que mon plus gros souci avec ce livre, c’est que j’ai le sentiment de rater énormément de références vu que je ne suis pas très branché cinéma (dans une moindre mesure, j’ai un sentiment similaire avec Accros du Roc). Mais tu m’as donné envie de lui redonner sa chance, donc je le relirai sans doute dès que possible ! :p

Bonne continuation, merci pour ces articles. =)

J’aimeAimé par 1 personne

Pour le coup, mes études de cinéma m’ont clairement aidé à apprécier les références, précisément, donc j’abonde dans ton sens.

Et même chose pour Gaspode, c’est fou quand même, alors que maintenant à mes yeux il tient tout le roman à bout de pattes.

N’hésite pas à me tenir au courant de ton futur re-ressenti. 🙂

Merci beaucoup !

J’aimeJ’aime

Alors pour le coup j’en garde un souvenir d’une lecture super « wahou ! », j’pense que j’devais être en études de cinéma, y’a plus de 10 ans, et je garde un souvenir de m’être dit qu’il avait tout compris et canalisé du cinéma, rapport à l’image et révolution technologique. Et que ça faisait écho à La société du spectacle de Debord par certains aspects.

Puis tout le côté autodétermination, port du masque en société qui finalement enferme dans une image qui n’est pas soi (parce qu’on évolue et qu’on n’est pas des choses figées), réalité influencée par l’image qui est influencée par la réalité qui est… Ça m’avait fait exploser le cerveau en positif.

J’aimeAimé par 1 personne

Toujours une question de timing pour ce genre de rencontre littéraire. N’ayant jamais été adepte des lectures plus théoriques, forcément j’ai manqué et je manque toujours d’échos dans ce genre-là. Mais ça prouve à quel point Pratchett était vraiment un auteur à part, et ça c’est beau. =)

J’aimeAimé par 1 personne